2024年11月18日、女子美術大学で萩尾望都先生の特別公開講座が行われました。基本は学生さんのための講義ですが、そこに50名くらいでしょうか、一般の応募者と、それから「ニケの会」という女子美のOG会の方が参加されました。学生さんは大学1年生なので、18~19歳という初々しい皆さんです。

萩尾先生、今日は赤いベレー帽をかぶられ、「赤」の多い感じのお召し物です。内山博子先生からまずは萩尾先生のご紹介。

たくさんの海外の言語に翻訳されている萩尾作品ですが、英語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポーランド語。他の国の言葉に翻訳されたときには、何か気になることとかありますか?という質問に「描き文字がどんなふうに書いてあるかということは気になる」とのこと。「描き文字」というのは吹き出しの外で擬音語や擬態語、一部のセリフなどを描いた文字です。

また「各国それぞれにその言葉で描き文字を書かれていて、それがおもしろい。あと、マンガは日本語は右から左に文字が移動するので右開きですが、海外は左から右に文字を書くので左開き。1970年代の作品はアメリカで出版された時は左開きど〔※「11人いる!」や「A-A’」なんかはそうですね〕、今は日本語版と同じように〔※右開きで〕印刷されている。他の作家の作品も同様。海外の人が日本語版を読むことを学習した。とても助かっている。」とのこと。

新潮社の『芸術新潮』9月号で萩尾先生の画業55周年を特集した時の年表がスライドに映されました。この『芸術新潮』の年表の間に小さいですが、初出の写真が何点かありましたね。今回の講義は萩尾先生が福岡県大牟田市で生まれ、マンガ家になってヒット作を出すまでの間についてお話されるという紹介が内山先生からされました。以下、萩尾先生のお話をできるだけ拾って書きました。

萩尾先生の子どもの頃からデビューまでのお話

先生が手塚治虫に出会ったのは7歳のとき。友達の家に遊びにいくといろいろな雑誌がおいてあって読ませてもらった。気付くとどの雑誌にも手塚治虫という人が描いていて、しかもおもしろい。それで手塚治虫という名前を真っ先に覚えた。

絵を描くのが好きで、親の話によると3つくらいでもう絵を描いていた。幼稚園の頃、姉と一緒にお絵かきの教室に通わせてもらっていた。お絵かき教室では風景を描いていた。みんなで公園に行って桜の木をスケッチしたりしていた。人物や動物を描くことはあまりなかった。週に1回くらいだったか、1年くらい通ったような記憶がある。好きなことをやらせてもらったので、きちんと行っていたと思う。

マンガに出会って、自分でもやっぱり描いてみようと思って、わら半紙にコマを割って鉛筆でずっと描いていた。当時は不幸な少女が幸福になる話、貧乏な女の子が本当はお姫様だったとか、お母さんを探したらお金持ちだったという話を描いていた。わら半紙を四つ折り四つ折りにしていくと、4コマ×4コマで16コマできる。1コマ目から初めて16コマで1本終わり。そういうふうに描いていた。

14歳のときにマンガ仲間に出会う。中学生になるとマンガが好きだと言うのは恥ずかしくなってくる。そんなものはみんな卒業したという状態になっていた。当時1960年代は小学生くらいでマンガを読まなくなっていく。だけど自分はマンガが好きで描いていたから、たまたま自分もマンガを描くという友達と知り合った。それで放課後教室に残って、勉強している宿題をしていると言いながら、マンガの話をしたり、お絵かきをしたりして過ごしていた。

今は大人向けのマンガも発行されいるけれど、1960年代だとマンガは子供のものだと非常に風当たりが強かった。「悪書」と呼ばれたり、校庭で集められて焼かれたりしたこともあったらしい。

私の育った家庭環境は、親がすごく教育熱心だったから圧力が強くて縛りがたくさんあった。すごくキツかった。この社会の中で人の言うことだけ聞いて育っていかなければならないのか、どうしようと思った。それでマンガを読むと、すごく気持ちが解放されて、日常で感じているモヤモヤしたものの回答があったり慰められたりと精神が落ち着いた。心を落ち着けるためにずっと読み続けていた。好きなものは自分の何かの糧になっているので手放さない方がいいと思う。

高校の時3年間くらい親の転勤で大阪の吹田市にある千里というところに住んでいた。田舎から都会に行ったので環境も変わり、友人関係も変わった。学校も先生のタイプも違うし、カルチャーショックだった。

高校を卒業後、福岡のデザイナー学院に入学する。本当はデッサンを学びたかった。姉がデザイン学校のデザイン科の方にいたので、そこならデッサンも学べると言われた。その頃にはマンガ家になるつもりだったけれど、すごく絵が下手だったので、基本を学んだ方がいいだろうと思った。もう少し絵がうまかったら芸大とか考えたかもしれないけれど、田舎なものだからほとんど情報が入ってこない。姉が別のデザイン学校に通っていたからデザイン学校だと敷居が低いというか、ほとんどテストがなく入学できる。ここへ行かせてくださいと親に頼んた。縫うのが好きだったのと、少女マンガを描くのだから服装のことを知っていても悪くはないだろうと思った。

今はいろいろな雑誌で投稿原稿を募集していると思うけれど、その頃は年に1回募集するところとか、毎月教室があって募集しているところとか、いろいろなところがあって、集英社の『マーガレット』に2回入賞した。入賞するとお金がもらえる。高校生だったが親に「お金もらった」と言ったらすごく驚いて、それまでマンガを描くことに大反対していたけれど「お金もらえるの?」ってちょっと気持ちゆるくなったみたい。親はすごい心配だったと思う。いい歳になっても何か描いてるみたいと。みたいというのはマンガを描いていることは隠していたものだから。

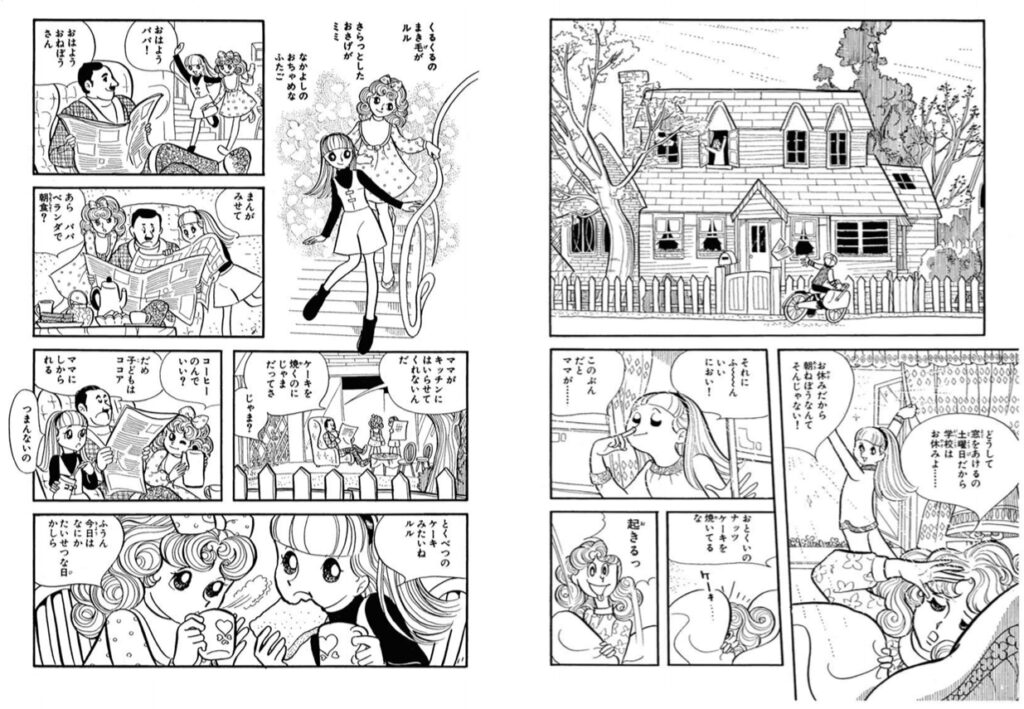

「ルルとミミ」(1969)

1969年の「ルルとミミ」でデビュー。講談社『なかよし』増刊号。コミカルなお話。ルルとミミは双子。昔から双子が好きだった。中学校の頃「ルルとミミ」のシリーズをずっとノートに描いていた。そのうちの一つがここに載っている。

「クールキャット」(1970)

1970年「クールキャット」。『なかよし』に載ったこれもコメディ。講談社の『なかよし』の読者は小学校3年生くらい。そのくらいの子が読んでおもしろいものをと言われる。アイディアを渡すけれど、わりとボツになってしまう。これならいいと言われて載せてもらった。なるべくかわいらしい女の子が出てきてわかりやすいお話をと。

もっといろんなジャンルを描きたかったし、SFものを描きたかったけど、なかなか許可が出なかった。これは明るくかわいい話だから、明るくかわいい線で描いている。

若い頃の編集との付き合い方~小学館に移るまで

編集者から会社がどんなものを望んでいるかとか、デビュー作の頃はトゲトゲしているけれど、やっていくうちに丸くなるものだから、早く丸くなるようにとか言われた。そうかなと思いながら、にっこり「はい」とか言ってた。何か言われる度に「はい」と。

当時の編集者は少女マンガで育ってきているわけではなく、男の人ばかりだったから“リリカルさ”に対してすごい遠いところにいた。『なかよし』の他の作家さんのマンガで、私はいいなと思ってるところをダメと言ってくる。風が吹いていたり、木が揺れていたりするのを、私はいいなと思って見ていたけれど「こんなのいらないからね」と言う。「こんなにていねいに描かなくてもいいよ。こんなの1秒しか見ないんだから」と言われて「1秒見ただけでも一生残る」と思いながら「‥‥はい。」と言ってた。

今はこうやって言えるけれど、当時はうまくしゃべれなかった。態度が大きい人には「はい」というしかない。親が厳しくて、こういうふう人には下向いて「はい」と言っとこうという学習してしまった。抵抗したり怒ったりするのはエネルギーがいる。わかってる人に対してはやってもいいけど、はなからわからない人に対しては無駄なエネルギーを使って疲れるから、さっさと引いた。

講談社で仕事をして福岡に帰ったり、原稿をもって東京に打ち合わせにきたりしていた。ある時、講談社で作家さんの締切が近づいているのでアシスタントで手伝ってくれないかと言われて連れて行かれたのが、竹宮惠子先生が『なかよし』の連載を描いている旅館の部屋だった。ベタを塗ったり消しゴムかけたりお手伝いした。そこで竹宮先生が「萩尾さんは上京しないの?」と尋ねられた。竹宮先生はもう上京して、桜台かどこかに住んで仕事をしてらした。私は「親が上京して一人で暮らすのはダメだと言っていますので、まだ当分九州の方におります」と言うと「今いるアパートが6畳一間で、そろそろ引っ越そうかと思っている。共同生活しませんか?」と提案していただいた。とてもありがたかった。ただ「講談社で描いているけれど、大半ボツになっているから、上京しても仕事がやっていけるかどうかわからない」「そのボツ原稿はどんなもの?」「清書してないけれど下絵が入っている状態」と言ったら「私はいろんな会社で描いているので、他の会社の編集さんに紹介してあげる」と言われた。小学館の山本さんという編集さんだった。家に帰ってからその原稿を竹宮先生に送って山本さんに渡してもらった。お返事がきて「全部買ってやるよ」と言ってもらえて、本当にびっくりした。全部買ってもらえたら、1年くらい暮らせるんじゃないかなと。描いてからお金が入ってくるまで時間がかかるけれど、その間はアシスタントでも何でもして稼ごうと思っていた。人との出会いは本当に大切。何がチャンスになるかわからない。

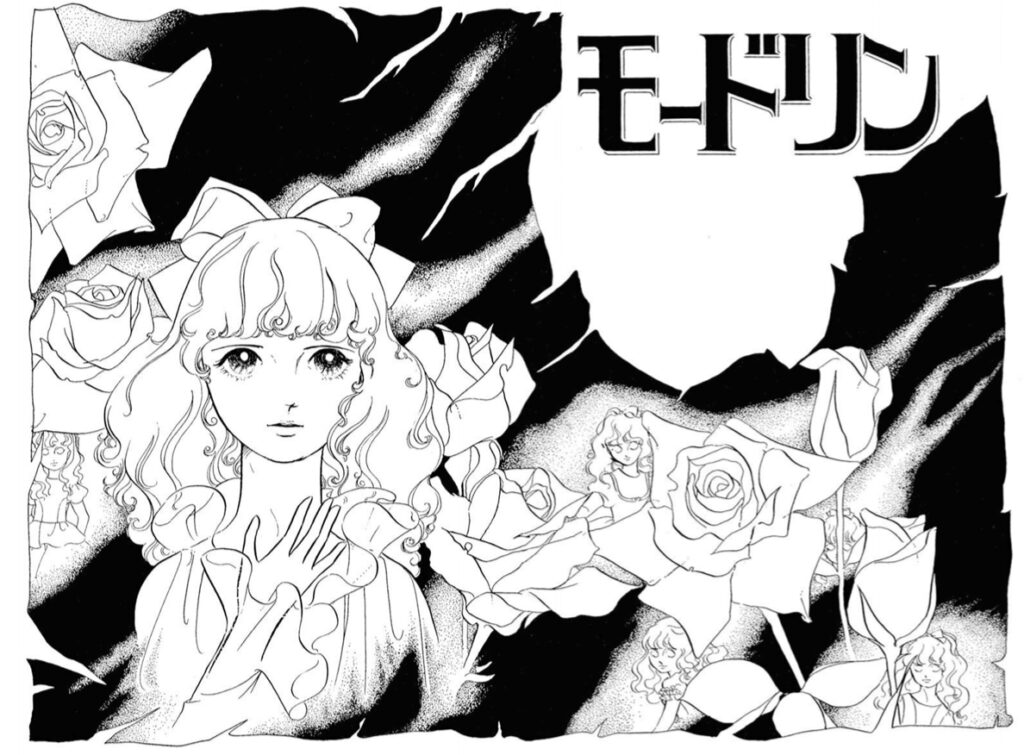

「モードリン」(1971)

「モードリン」はミステリーだからちょっとクラシックでアンティークな雰囲気を持ったもので。他のプロの先生方も作品によって絵を描き分けている。石ノ森章太郎先生もギャグマンガの線とシリアスな作品の線は違う。皆さんそうしておられるのだろうと思っていた。どんなふうに描けば一番表現できるか、お話自体が導いていくもの。

「ポーチで少女が小犬と」(1971)

「ポーチで少女が小犬と」視点は斜め上からの俯瞰、上から下を見る構図があるが、これがすごく好き。手塚治虫先生や石ノ森章太郎先生の作品に全体俯瞰の構図がよく出てくる。立体的な画面の切り取りをすると、登場人物が全部前後左右にバラけて収まる。

「小夜の縫うゆかた」(1971)

「小夜の縫うゆかた」は中学校2年生のときに学校の課題で女子生徒はみんな浴衣地を買って縫うというものがあった。それで浴衣を縫いながら過去の夏祭りのことを思い出す話にしようと思った。16ページだから4ページに一つのエピソードを入れて行けば話が展開するだろうと思った。それを描こうと思ったときには主人公のお母さんは生きているのだけれど、ネームを描いているうちにお母さんは死んでしまった。描いているうちにそんなこともある。この辺で友達が「あなたのマンガってよくお母さん死ぬね」って言って。何かあるんでしょうね。

「精霊狩り」(1971)

「精霊狩り」はファンタジー。ファンタジーとかSFの世界は小学校の頃から大好きで、小学館に移ってからは好きに描けるようになったので、これも描かせてもらった。雑誌の方向とかテーマとかあるから、それに合わせて描くのだけれど、小学館の『少女コミック』という雑誌は渾然一体というか、何でもいいよという状態だったので、とても助かった。本当に好きなものを描かせていただいた。

「あそび玉」(1972)

「あそび玉」はSFの超能力もの。SFの超能力ものと言えば主に石ノ森章太郎先生の「ミュータントサブ」などから感化された。超能力というものがずっと憧れだった。ここにいるんだけど「えい」とテレポーテーションすればパリに行けるとか、ニューヨークに行けるとか、超能力があったらいいなと。

「ポーの一族」(1972~)

これが初めての単行本。印税が入ってきてありがたかった。

この本が出たときは週刊誌で「トーマの心臓」を連載していた。頭の中は連載でいっぱいだった。「〔ポーの一族を単行本で〕出すことになったから」と言われて、描いていないエピソードがいろいろあるので「継ぎ足していいですか?」と。慌てて追加ページを描かせてもらって、3作品分原稿を編集部に渡した。そうしたら編集部が「1冊につき3万部刷ります」と言った。「そんなに売れないと思うんだけど。」「売れなかったら原稿料はマンガで払うから、お前、池袋で叩き売れ」って言われて。3万部くらい売らないと出版社として利益が出ないと言われ、1年か2年かければ売れるだろうと編集は言っていた。が、1巻が出たら3日で売り切れてしまった。編集もすごいびっくりしたみたい。その後も毎月1巻ずつ、2巻、3巻と出してちゃんと売れてくれて、よかった。会社の方が「地味で暗い作家だけど売れるのかな」という感じになった。

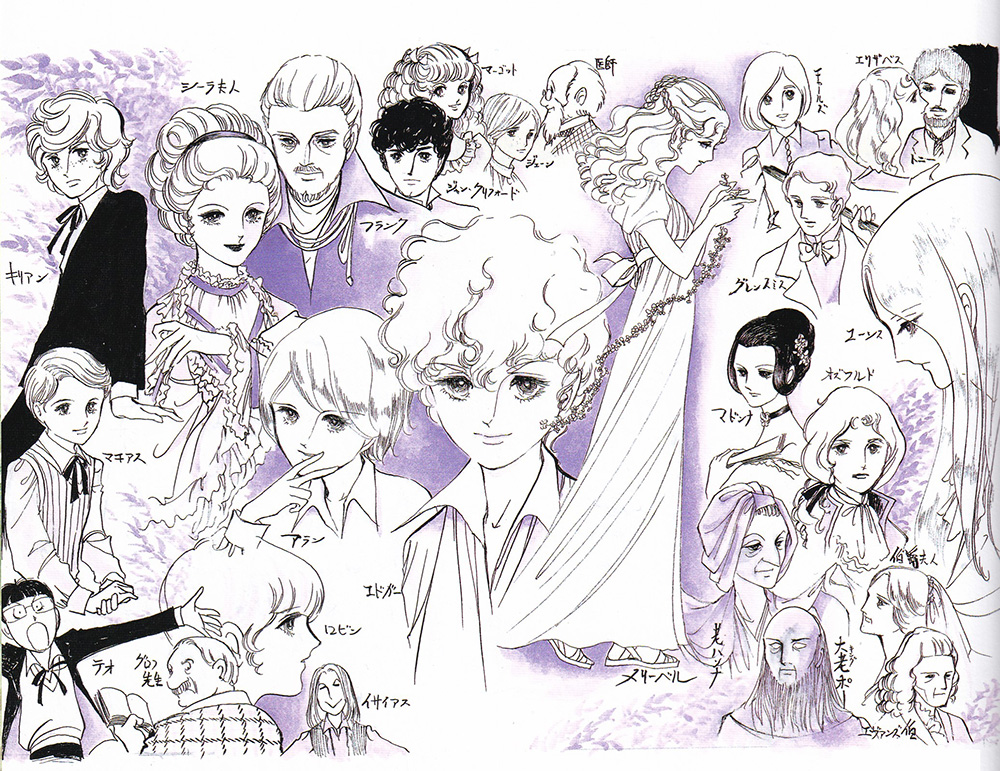

主要な登場人物が載っている。一番真ん中にいるのが、主人公のエドガーで、隣がアラン。立っているのは妹のメリーベル。とりあえず思いついたのはキャラクターの主人公3人と、それから3部作だなこれはと思って、現在・過去・未来、時間を100年前後にわたって旅をしていく話にしようと思った。一つのお話につき、だいたい100枚くらいの量で。

最初は「ポーの一族」でエドガーとメリーベルの話。次がエドガーがなぜ吸血鬼になったのかという過去の話。それからエドガーとアランが未来において何をしているのかという話を描こうと思った。それで編集のところにプロットをもって「こういうのを考えたので、1プロットにつき100枚ずつページが欲しいんですけど」って言ったら、編集が「お前、まだ早いよ」毎月16枚とか20枚くらい描いているところだったので「そうでしょうね」と1回引いた。

それでもキャラクターを描きたくて描きたくて、次に16ページの依頼がきたときに、同じキャラクターで別の話をつくって出した。3作くらい同じキャラクターが続くと編集にバレて。「お前、こないだ言ってた話、そんなに描きたいんだったら、ちゃんともってこい」って言われて、もう一回見せに行った。「じゃあページやるよ」と「毎月31枚をあげるから、描いてごらんと言われたのが連載の始まり。

<ポーの一族の系図>

エドガーとアランがものすごくよく動いてくれるキャラクターで、「ポーの一族」の話をしているときに次々と別のエピソードが浮かんでくる。ビジュアルでシーンが浮かんでくるので、それを描きとめていると、番外編がいっぱい出来てしまう。

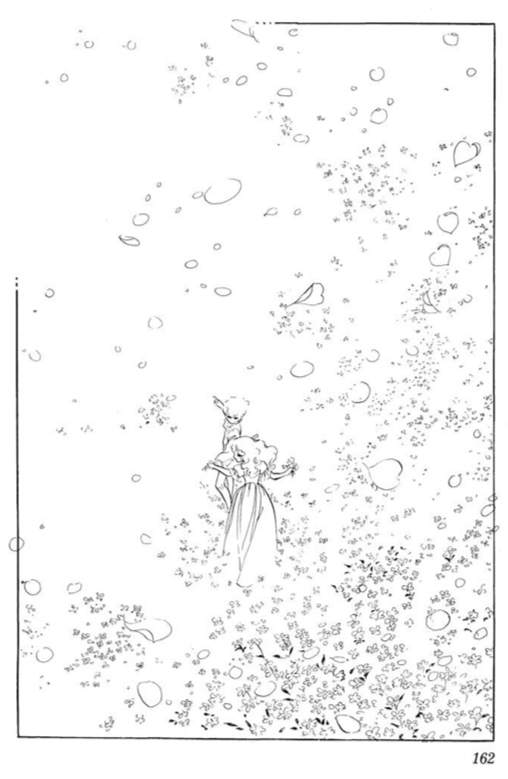

エドガーとメリーベルがバラの咲く村を出て行くシーン。二人で話して、お母さんのところに行って、村の人たちに見送られて。この人たちはこれからどこにいくんだろう?誰なんだろう?という読者にとっかかりを与えながら物語が始まる。

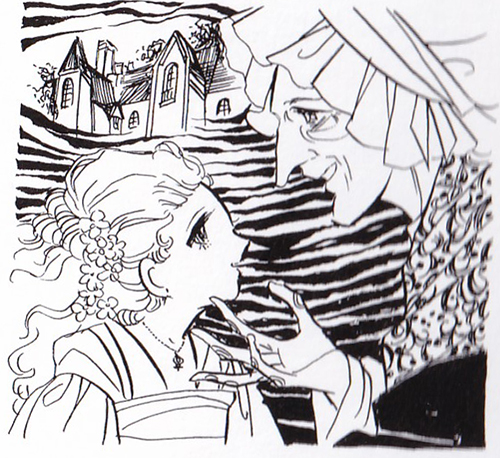

着したホテルで、みんなの話題になっているシーン。

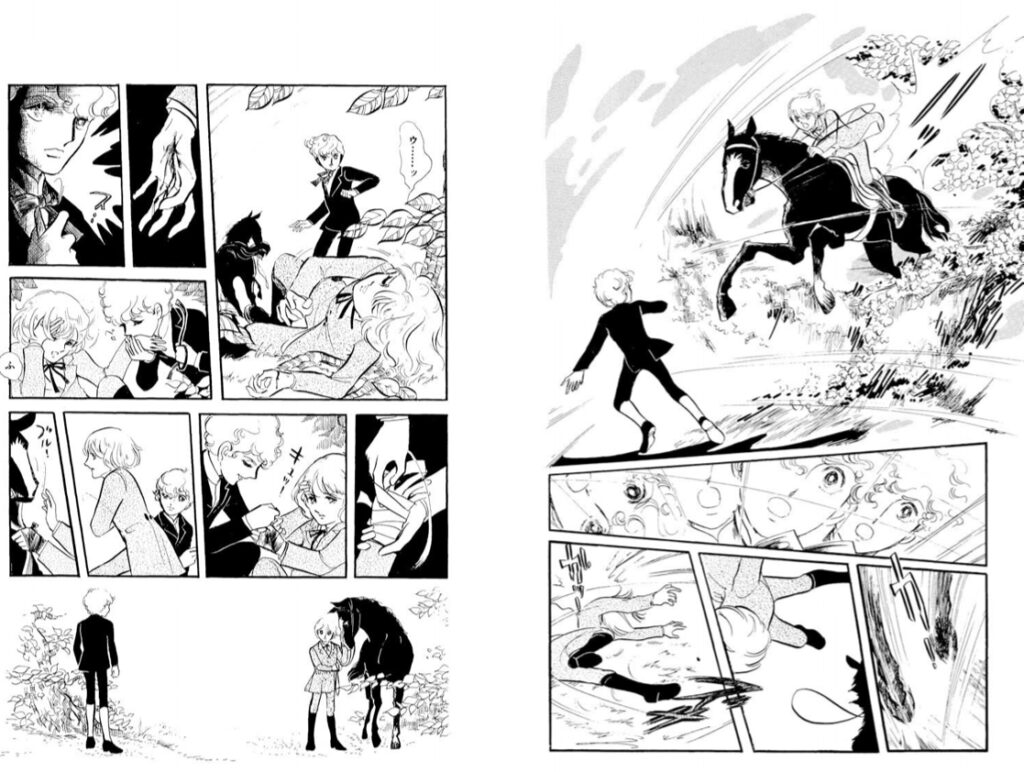

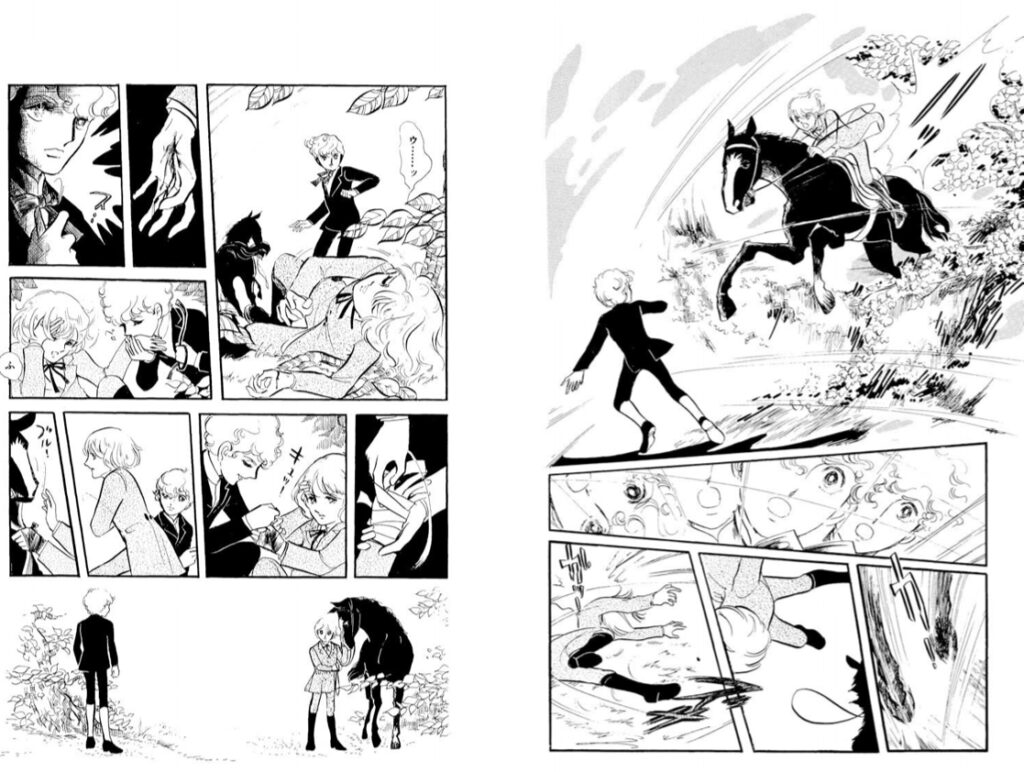

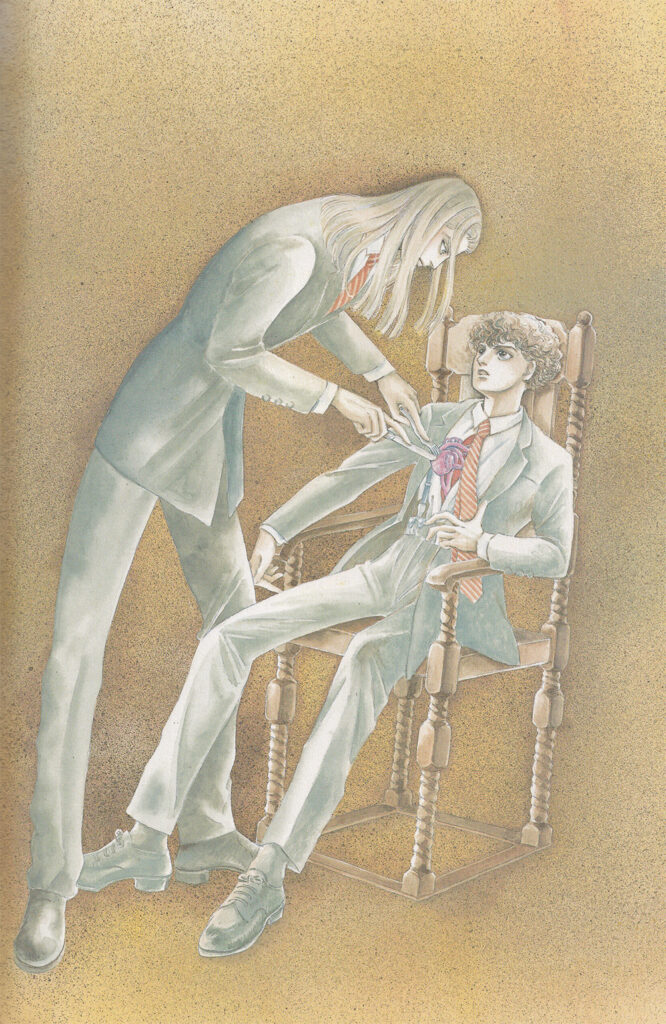

エドガーとアランがどんなふうに出会ったかを描いたシーン。エドガーをよけようとしてアランが馬から落ちてしまった。アランが手を怪我したところに、エドガーが自分のリボンをはずして傷をふさいであげた。まだ全然言葉を交わしてなくてにらみ合ってるだけ。

本当なら助けてもらったのだから、アランは「ありがとう」くらい言っても良さそうなものなのに、いきなり高飛車に「僕はアランだ」と。これでエドガーが「僕はエドガーだ」と言って。「見かけない奴だな」と、非常に素っ気ない出会いと別れ。エドガーはアランの血をなめてるもんだから、この顔で舌なめずりしてる。それで次のシーンでお父さんに「学校に行きたい」と提案する。

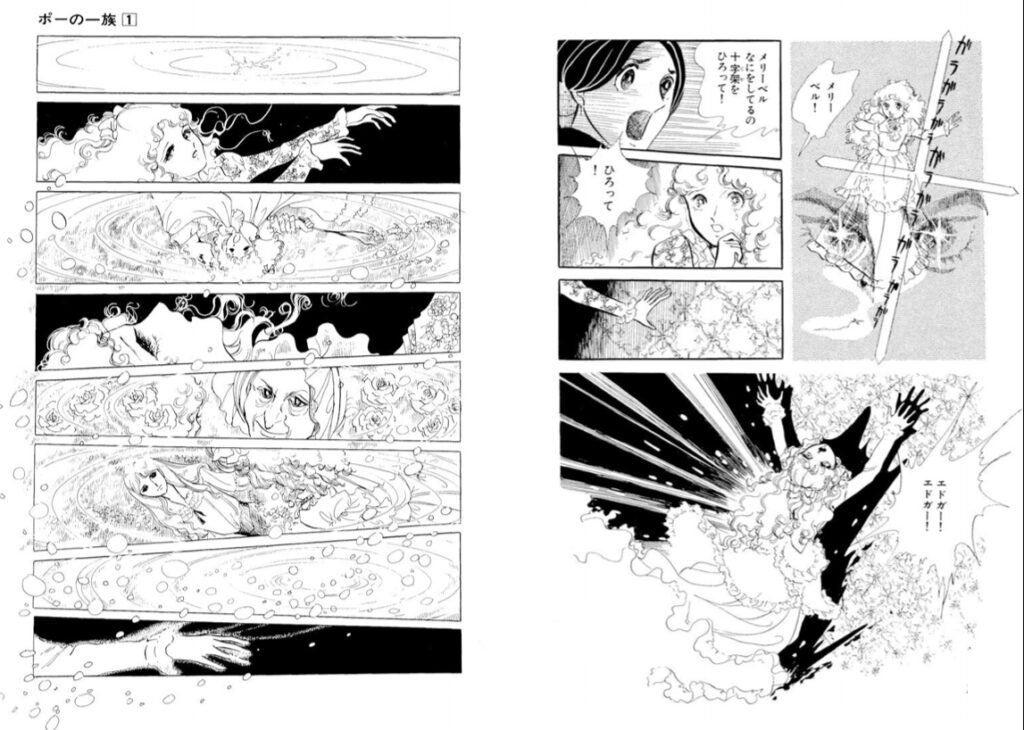

メリーベルが正体を明かされて、十字架を拾ってみろと言われるが、拾えない。クリフォードが銃でメリーベルを撃ってしまう。メリーベルが死んでいく一瞬のシーン。倒れて消えていくのだけど、合間合間に過去の記憶が断片的に彼女の脳裏にやってくる。死ぬとき、自分の一生が走馬灯のように回るという話があるが、それと同じ。

アランを連れていくところ。

〔「ポーの一族」の単行本が売れて〕とりあえずポジションを得たという感じ。ある程度、描きたいものについて聞いてもらえるようになった。いきなり100万部とか売れなくてもいいのだけど、ちゃんと読者がついてくれて「次の作品を楽しみにしています」というお手紙が来たりとか。すると編集さんも「この作家を待ってる読者がいるんだな」とわかってくれる。それで、仕事を続けていくことができる。

「すきとおった銀の髪」(1972)

「すきとおった銀の髪」は編集をだまして描いた。

「ポーの村」(1972)

これもだまして描いたもの。

「メリーベルと銀のばら」(1973)

まだ編集部が「大丈夫か?連載」とハラハラしながら、31枚を毎回くれていたとき。「ポーの一族」の次の話で、エドガーとメリーベルがどうして吸血鬼になったのか、という“過去”の話。ふたりはみなしごで、たまたま吸血鬼のおばあさんに拾われて、そこで育てられたという話。

予告『別冊少女コミック』1972年11月号掲載「ポーの一族」最終回の予告

予告『別冊少女コミック』1972年12月号掲載「メリーベルと銀のばら」の予告

毎回5センチ四方とか、7センチ四方とか次の予告を入れるようにと言われて、2~3ヶ月ずつ前倒しで入れる。半月前くらいにタイトル決めたらもう変えられないのでとても大切。

16~30pぐらいの作品だったら、だいたい5日でプロットとあらかたのセリフができる。もし5日以内に出来なかったら、その話は何か欠陥があって、今描くには足りない。いけると思ったらこれでいきますと。

マンガ表現のテクニック

〔※エドガーとアランの出会いのシーンで赤い線と青い線を補助線として書いて掲示されました。青の印がアランで、赤の印がエドガーでした。〕

エドガーの顔がくるくる回っているように見えるが、アランがとらえているエドガーの顔がくるくる回っている。馬から落ちてることを表している。次のページではアランは手を怪我している。それを見たエドガーが手をとってリボンをまいてあげる。最後のコマで中心を介して二人が対時している。

エドガーがずっとアランを見ている目線を描いている。あまり変化がないページだけど、次のページに行くと、1コマ目から左右に目線が流れる。いきなり崖の家の館になって、崖の上のてっぺんから下の海まで目線が落ちる。読みながら目線が動くはず。気がついてもらえたかどうかよくわからない。読者の視線をすごく意識して描いている。

雑誌で描いた原稿と単行本で加筆したところ

〔※「メリーベルと銀のばら」『別冊少女コミック』1973年3月号 単行本で4ページ加筆。〕

雑誌のページ数は決まっているけれど、描いていてどうしても入らないので、コマを小さく描いたり、エピソードを削ったりして、なんとかお話を間に合わせるんだけど、心残りが起こるので、編集が「単行本にしていい」と言ったときに「すみません、追加で描かせてください」と言ったページがここら辺にある。最初に切ったネームというのはとっておいてある。それをまた引き出してきて、単行本のときに合わせてページを増やして描き上げた。

エドガーがメリーベルに別れを告げにきたシーン。もうお兄さんは吸血鬼になっているとメリーベルは知っている。しかも自分の恋人を殺していると知っている(これは誤解)。エドガーが入ってくるとナイフをもって待っている。エドガーの方は殺されてもいいやと思って入ってくる。

『別冊少女コミック』1973年3月号 p444

→フラワーコミックス「ポーの一族」第2巻 p155~156

『別冊少女コミック』1973年3月号 p444=フラワーコミックス「ポーの一族」第2巻 p157

『別冊少女コミック』1973年3月号 p446

→フラワーコミックス「ポーの一族」第2巻 p158~160

『別冊少女コミック』1973年3月号 p447

→フラワーコミックス「ポーの一族」第2巻 p161~162

「ポーの一族 春の夢」(2016)

皆さんにまた読んでいただいて本当にありがたかった。このキャラクターたちはいつ引き出しても、ちゃんと答えてくれる。それぐらいしっかりしたキャラクターでありがたい。制作したキャラクターといえ、キャラクターにお礼を言いたいぐらい。

「ポーの一族」が成功して好きなものが描けるようになった、というわけでもない。雑誌の世界は小説と違って展開が早い。読者はどんどん変わるし、成長する。そうしたら、吉本ばななさんが「小説の世界も似たようなものだ」と言っていた。

出版社は商売なので、いい本つくりたいほかに売れる本をつくりたいというのがある。〔作家のやりたいことと出版社のビジネスを〕一致させるのは、なかなか難しい。難しいけど、やっぱりやりたいことを描く、描きたいものを描くというのが基本で、そのための制作活動。そこはきちっと押さえて、譲らないようにしておくのが一番いい。

「銀の三角」(1980)

いつ頃から考えていたのかは今すぐ思い出せないけれど、楽器を使ったSFを描きたいと思っていた。歌を歌う民族が滅びてしまって、その民族を探しに行く話。武蔵野音楽大学の文化祭に遊びに行ったことがあり、そこは楽器を集めた教室があって〔※今は楽器ミュージアムになっています〕、アジア系の彫刻されたきれいな楽器がいくつも並んでいて、写真を撮っていた。今は撮れないのではないかと思う。こんなきれいな楽器はどんな音を奏でていたんだろうと想像しているうちに、だんだんお話が出来てきた。

お話ができるのは、一つの言葉から、とかもあるけれど、だいたいビジュアルで目から入ってくるものの方が大きい。

「マージナル」(1985)

イケメンをいっぱい描いてみたくて、男しかいない社会というのを想像してSFを描いてみた。では女はどうしていないのか、というのを後から考え始めた。

「残酷な神が支配する」(1992~2001)

〔※「残酷な神が支配する」は女子美の講義では初めての紹介になります。〕

これは性的な虐待の話で、グレッグという悪い人が出てくるんだけど、この人を描くのがつらいだろうな、読者に共感をもってもらえないんじゃないかと思って、思いついてから10年くらい描くのをためらっていた。やっぱりもう描いてしまおうと思って始めた。

その1回目の最初の方ページでお葬式のシーンから始まる。うっかりしてたけど、これはイギリスの12月。本当はコート着てなきゃいけない。たまたま暖かい日だったってことで勘弁してもらおうと。

ざっとしたプロットを考えて「2年ぐらいで終わりますから」と編集に言った。最初の1~2ヶ月でもうジェルミは再婚したお母さんと一緒にアメリカからイギリスで行くという設定だったのに、行くまでに1年かかってしまってしまった。予定がなかなか進まない。そしてしかもびっくりしたことに、この悪いお父さんのグレッグ、描くのがすごい面白かった。ジェルミをずっといじめる人なんだけど、自分でもびっくりした。描いたらきっと気色悪いだろうし、イヤだろうなと思ったんだけど。次はどんなふうにしていじめてやろうかと。“創作の闇に落ちた”。

この頃、虐待に関する作品が出てきた頃で、ささやななえこさんの「凍りついた瞳」なんかがそう。精神科医院の虐待された子供たちの話をささやななえこさんがマンガ化したもので、やっぱりすごい反響があったらしい。時代がやってきたのかもしれない。

小さい頃からつくった話をノートにずっと書きためていたのだけど、ある時見直したら「あ、全部古いわ」と思った。物語というのは生もの。ずっととっておくと、時代に合わなくなったり腐っていったりする。だからなるべく早く描いた方がいいと思う。ワインのように熟成して育つみたいものもあるけれど、日本酒のように早く飲んだ方がいいものもある。

〔※このほかに何点か表示されていましたが、失念してしまいました〕

これはわりっとパッと思い浮かんで描けたのでよかった。心臓を取り出しているシーン。でもちょっとデッサンが狂っているから腰が変。こういう評論家のチェックポイントというのは描いた後に出てくる。描いている間は夢中で描いてるからあまり気付かない。でも気にしてない方が描けるから。

質疑応答

Q:現在はネット等のおかげで情報を調べることが簡単にできるが、昔はどうやって調べていたのか。

A:図書館でいろんな本を調べて、借りられたら借り出して参考にした。今と比べて情報が不十分で、今だと真っ青になるようなものも随分入っているけれど、開き直って「仕方がない、当時はわからなかったのだから」と。〔調べものも作品を描くことに〕夢中になっていると後回しになるという、いい例。細かく調べてると「もっと調べなきゃ」に入ってしまって、なかなか作品まで行こうとしない場合があるから、もういいからと途中まででうっちゃって、どんどん描いてしまった方がいい。

Q:母が萩尾先生のファンで、当時SFは男の子が向けが多かったけれど、少女マンガで描いてくれてとても嬉しかったと聞いて。少女マンガで描こうと思ったきっかけは?

A:自分が小学校の頃は少女マンガにSFがたくさん載っていた。男の人が少女マンガを描いていたからかもしれない。「宇宙戦艦ヤマト」の松本零士先生が松本あきらという名前で少女マンガSFを描いてらしたりして、少女マンガ誌にも時々SFが載っていた。女の子もSFを読むのは当然だろうというイメージがあった。石ノ森〔章太郎〕先生が「きのうはもうこない だが あすもまた‥」というタイムスリップを扱ったとてもロマンチックなSFを少女誌に描いていた。

Q:今自分はマンガを出版社の方に持ち込んでいて、ちゃんと担当さんがついてるというのか同じ人にもらってるのですが、その人が話が微妙に合わないというか、怖くなっちゃって。どうすれば落ち着いて怖がらずに話すことができるのかなって。

A:一番怖かったのはどういう時?

Q:マンガを読んでもらってると、だんだん自分のマンガってつまんないんだなってことがひしひしと伝わってきて。話を早く切り上げた方がいいんだろうけど、どんどん不安で話をもっとつなげなきゃとか、いろいろ頭の中でワーッて真っ白になって怖くなってくる。

A:もしかしたらあなたが緊張してるのか、編集が故意に緊張を強要してるのか、どっちかでしょうね。もしその編集さんと会って、どうしても緊張して怖くなるんだったら、他の出版社をお勧めします。我慢している時間がもったいない。編集とは波長が合う、合わないがある。合う編集が見つかったら、ゲットしてカチッとつかまえて離さないように。合わないなと思ったら捨てる。恋愛と同じ。

Q:「残酷な神が支配する」をちょっと読んだんですけど、その中に「サロメ」が引用されてるところが面白くて、何か先生もそういう耽美な文学とかから引用してるのかなと思ったんですけど、なんか好きな小説とかがあれば教えてほしいです。

A:好きな小説はすごくたくさんある。今はケン・フォレットの「大聖堂」という話にはまっている。イギリスのキングスブリッジで大聖堂ができる話を書きながら、別の話をつくっていく。密接にマンツーマンでポイントを合わせていく。そのテクニックがすごい。「大聖堂」には「大聖堂 夜と朝と」という続編があって、これを最近読んだけれど、すごくおもしろい。この人は歴史物とかをいろいろ書いているけれど、ストーリー作家としては超一流の人だから、読んだ後で、どうしてこんなにおもしろいんだろうということを考えても勉強になる。

Q:「ポーの一族」という名前はエドガー・アラン・ポーを意識しているのか?

A:この話を考えたとき、エドガーという名前は最初から決めていた。なぜかわからないけど「ポーの一族」にしちゃおうと。キャラクターをもう一人、エドガーの友達をつくらないといけないとなって考えていたときに気付いた。「あ、なんだ、エドガー・アラン・ポーじゃん」と。私の潜在意識が「エドガー・アラン・ポー」にしろと言っていたんじゃないかと思うくらいはまってしまって。エドガー・アラン・ポーは大好きで、だからやっぱり何かあったんだろうと思う。

最後に

最後に若い皆さんにエールを

皆さんまだ選挙権を得るか得ないかくらいの若さですが、これから長い人生が待っている。今、とてもモチベーションが高い、ものすごく凝縮された時間が漂っている。今は何をやっても役に立つから、何でもやってください。期待しています。

もうちょっと若くない方々にも

そして人生を進んでいって成長した方々も、自分たちの若い頃の蓄積を思い出すこともあると思う。その時間が流れていることもまた今の自分になっている。そしてこれからもその上に時間が流れていくのだと思う。人間はメチャメチャ変わることもあるけれど、だいたい思春期までにつくった自分の核というのはあまり変わらない。だから、今あなたたちがいるところから更に少しずつ成長していく。今後の新しい時間もあなた方と一緒にあると思う。

最後にこのように私たちに呼びかけて下さり、先生は教壇を後にされました。