日時:2025年7月20日(日)15:10~16:00

会場:女子美術大学杉並校舎701号室

恒例のオープンキャンパスでの萩尾望都先生の講演会です。

まずは内山先生が、今年、女子美術大学創立125周年を迎えるにあたり、女子美の歴史についてお話されました。1900年(明治33年)に建てられた女子美術大学は東京芸術大学は男性しか入れなかったので、設立されたというお話や、当時の様子の写真等見せていただきました。

この日は「マンガ表現の後ろにあるもの」というテーマで、作品の中の様々なものに込められた思いとこだわりについてお話されました。

衣装

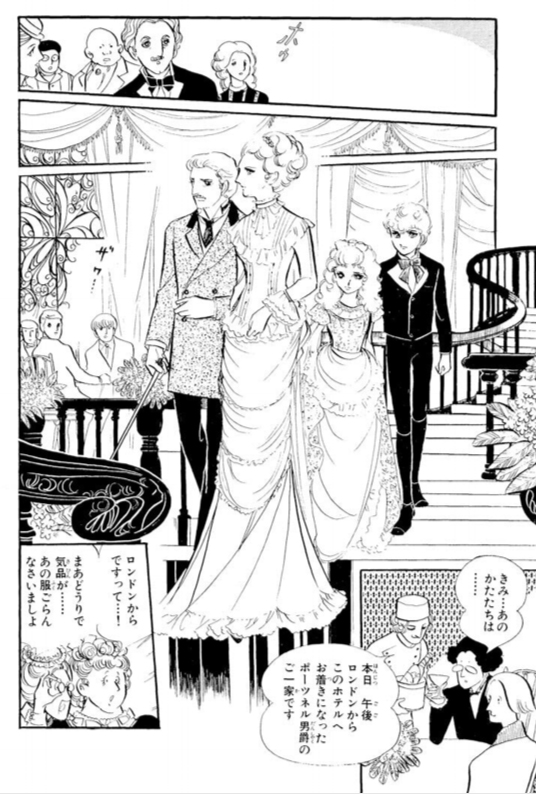

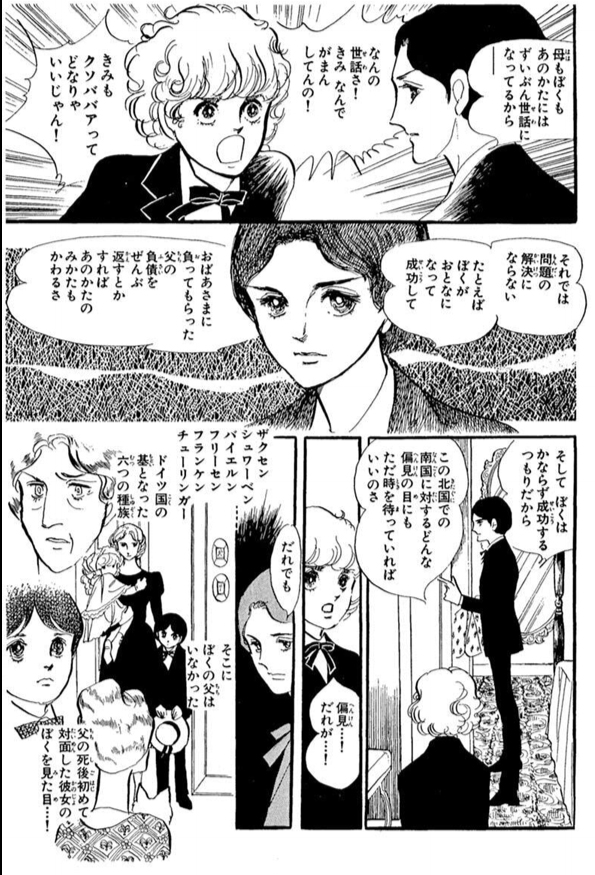

「ポーの一族」を描き始めたときに真っ先に考えたのが“何を着せるか”。ほとんど着せるもので描く時代を選んでいるところがある。“バッスル”というお尻を膨らませるような、1870年代のスタイルのドレスをシーラ夫人に着させたかった。大人のものはあるけれど、描いた当時、子供のドレスや少年の服のデザインはほとんど資料が手に入らなくて、自分で考えたもの。ポーツネル男爵のスーツも本当はもう少しスウェードのところが絞ってあるはずなのだけれど、資料不足だったので、寸胴のスーツになってしまった。毎回苦労して楽しく描いている。

「服飾史(コスチューム)」という本がある。その中に当時の画家が描いた絵が出ている。今なら山のように調べられるのだけど、この当時は数枚しかないため、工夫して付け加えながら自分で勝手にデザインしてみた。

この時代の子供服は本当は女の子は膝下くらいまで見せるものらしいのだけど、メリーベルにそこまで活発なイメージをもたせたくなかったので、大人が着るようなドレスを子供風に仕立てて着せた。

セント・ウィンザー校の学校の制服。お坊ちゃま学校の制服なので、ちょっと凝ったデザインでつくってみた。いろいろなものを合体させて描いた。

インバネスコート。襟の下にもうひとつ小さなマントがついているインバネスコート。シャーロック・ホームズが着ているコート。明治大正時代の日本の小説を読むとお金持ちの金貸しおじさんが着物の上に羽織っているようなコート。マントがついているものがすごく好きで、お気に入り。「ポーの一族」もマントを着ている少年というイメージからエドガーのキャラクターが出来た。

「ポーの一族」を描く前にデザイン学校に行ってファッションの歴史を学んだ。すごくおもしろいなと思ったけれど、実際に自分は中学高校と制服で過ごしたから、もっている服がほとんどなくて、関心もなくて、着やすいものを選んでいた。でも描くとなったら、やはり見てきれいなもの、楽しいものというふうに見てしまう。これもインバネスのヒラヒラがあるといいなぁと思って描いてみた。

洋服とかデザインするときには、いろんな角度からちゃんとわかっていないとデザインできない。縫製を一度習ったことがすごく役に立った。これはどんなふうにくっついているんだろうとか、ここら辺でインバネスのマントはどこまで止めればこんなふうに翻るだとか、ここまで縫ってしまうと翻られないとか。

昔、和田慎二さんが「萩尾さん!女の子の服って難しいねぇ。どうしたら描けるんだ?」というので「和田さん!1回縫ってみましょう!」と答えた。

おはじき

椅子の下にメリーベルが転がしたおはじきを探していて、エドガーがここにあるよ、と指摘しているところ。子供たちは何をして遊んでいるんだろうと考えて、真っ先に浮かんだのがお手玉だったんだけど、イギリスにお手玉ってあるんだろうかということがわからなくて。「おはじき」はどうもあるらしい。そういう絵を見た記憶がある、というので、おはじきを描いてみた。他のものでもよかったのかもしれないけれど、動きがあって、床の上を貼っていくとか、リズムができる。

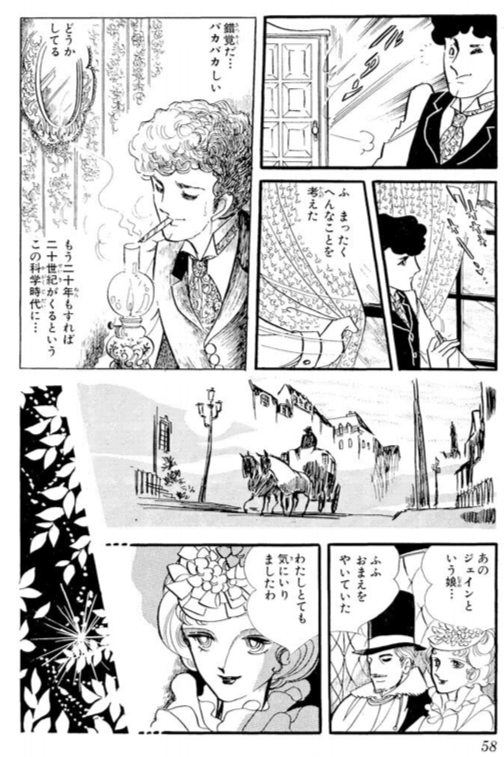

葉巻とランプ

この時代はランプがどんどん普及してくるけど、ランプにいろいろなデザインがあって、描いていて楽しい。クリフォード先生が葉巻・タバコに火をつけるのに、このランプの上は熱いだろうから、ここで火がつけられるのではないかと思って描いてみた。 でもしばらくたって、これは顔が熱いなぁと思ったけれど、どこかの映画で似たようなことをやっているのを見て「よかった」と。一瞬だから大丈夫だと思う。

椿の木

椿の木というか“カメリア”。庭とか並木道とか、シーンを象徴するような木とか花とかは描きやすい。

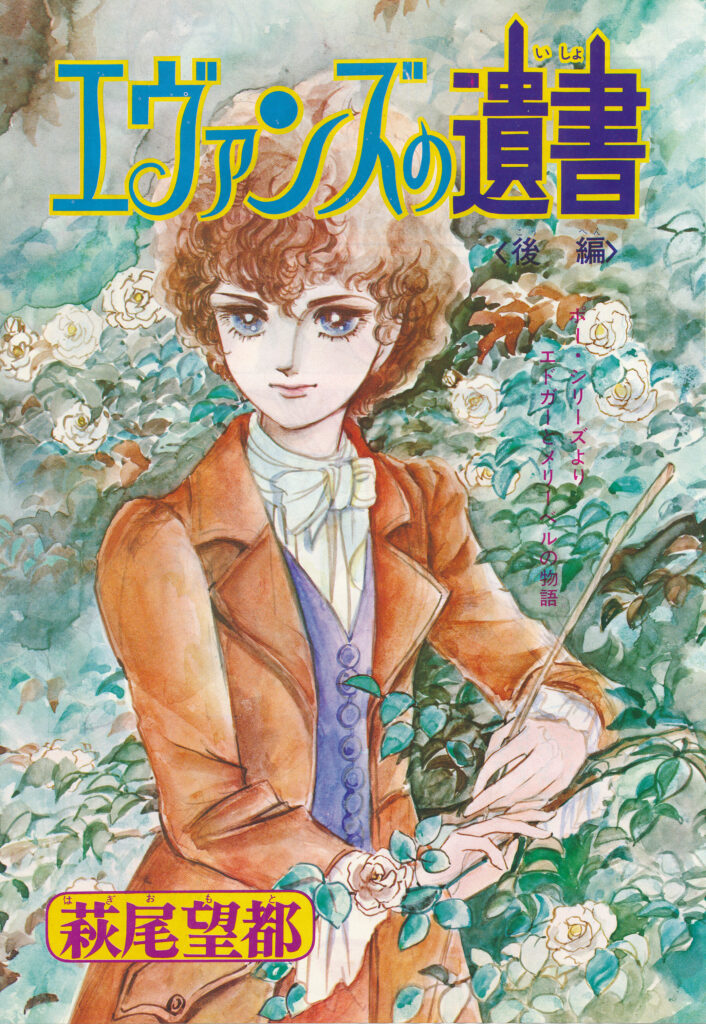

エヴァンズさんというお屋敷にきた話を考えたときに“お庭にいっぱい椿の木があることにしよう”と思って椿の木をたくさん描いてみた。この時代のヨーロッパの椿は、八重とか十六重とかバラっぽい花が木にたくさんなっている。学研の『中1コース』『中2コース』にそういう情報が載っていた。読んで面白いなと思っていたので、椿はイギリスでは確か八重とか十六重だったな、と思って描いてみた。

日本の椿がどうやって八重とか十六重になってイギリスに渡ったのかという話もそこには書いてあったのだけれどその辺は忘れてしまった。

バラじゃない花にしたのは、舞台が冬だったから。冬によく椿が満開になるから。冬に咲く花。冬に咲く枯れない花でサザンカというのがある。当時どんな花かよくわからなかったのだけれど、何年か前にシアトルに行ったとき、サザンカの大木があって花が大きい。知っていたらサザンカでもよかったのだけど知らなかったので椿にしてみた。

「かわいそうなママ」という短編を描いたことがある。アカシアの花が散っている道を男が去って行く。アカシアの花びらが一度に散るのでキレイだなと思って描いた。高校の頃大牟田市に住んでいた。アカシアの木がたくさんあって春が来る頃ぱーっと散るんで、とてもきれいだった。

描きたい植物のシーンはたくさんあるけれど、まだ描いてないものがある。これから。

旗

「グレンスミスの日記」でナチスが台頭してくるというところを描いたんだけれど、ナチスの旗の角度が違っている。上もう少し角度を30度か45度か回転させなくてはいけなかった。これは読者から指摘があった。いろいろ失敗もある。

下着と寝間着

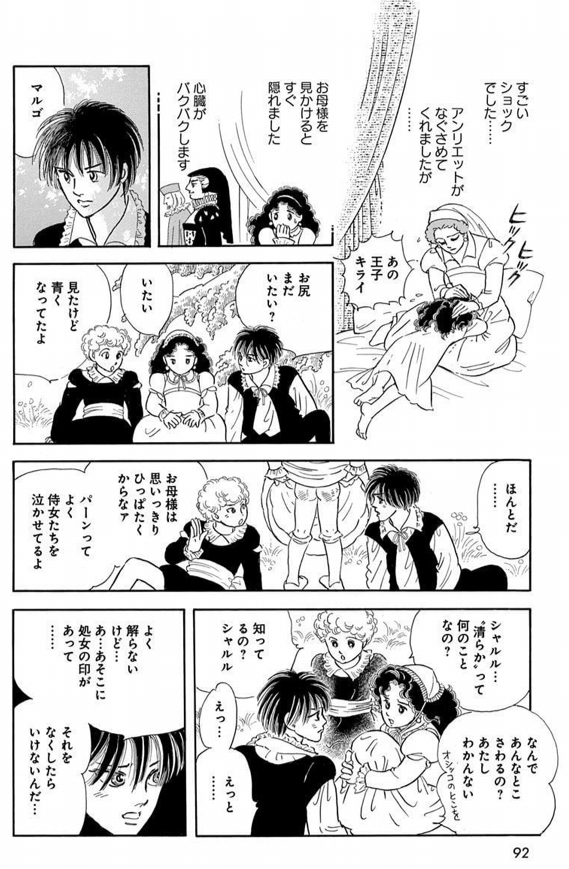

「王妃マルゴ」を描くときに困るのが下着。ズロースとかパンツとか、はいているのか、はいていないのかわからない。あまりにも昔のことで、資料も残ってない。絵とか当時のことが書かれた文章を読むが、はいたりはいていなかったりしたらしい。男の人が女の人のベッドにこっそり忍び込んで、布団をあげてみたら、はいていたり、はいていなかったりした、というシーンが当時の文章に出てくる。いろいろだったんだろうと思う。

子供だからパンツはいてないだろうと、マルゴがぶたれたお尻を兄弟に見せているところ。

フレンチカンカンは膝下くらいのパンツをはいているけれど、ああいうのが出てくるのはマルゴの時代からもっともっと後になるので、この時代はパンツはいてないだろうと判断して描いた。

映画「クリスマス・キャロル」の中でスクルージというおじいさんが膝下ぐらいの白いワンピースの寝間着を着ている。それがとても不思議だった。パジャマみたいな寝間着が出てくるのは、20世紀とか19世紀末になってからで、男女問わずこんなふうな長いワンピースみたいな寝間着を着ていた。アランにも長い寝間着を着せてみた。

今はインターネットで調べられるけれど、当時はその頃見ていた映画やアニメーションを思い出したり調べたりして描いていた。

「王妃マルゴ」を調べ始めて、王族が結婚するときはどんな服を着ていたのか。寝室ではこんなものを着ていたというのが出てくる。王様とお姫様がちゃんと結婚したのか確かめる必要性があるので、おつきの人が周りで見ている。カーテンか何かあるのかもしれないけれど、あったりなかったりしたみたい。二人は裸でベッドの中にいたわけではなく、長い寝間着を着て、ちゃんと結婚したことがわかる部分だけ穴が空いていた。

当時の慣習や身分制度などから考えて、どうしてもお姫様が結婚した証拠が欲しかったのだろう。出産のときもみんなに見られていたようだ。絶対このお姫様が産んだと、取り替えられないように。

時間帯

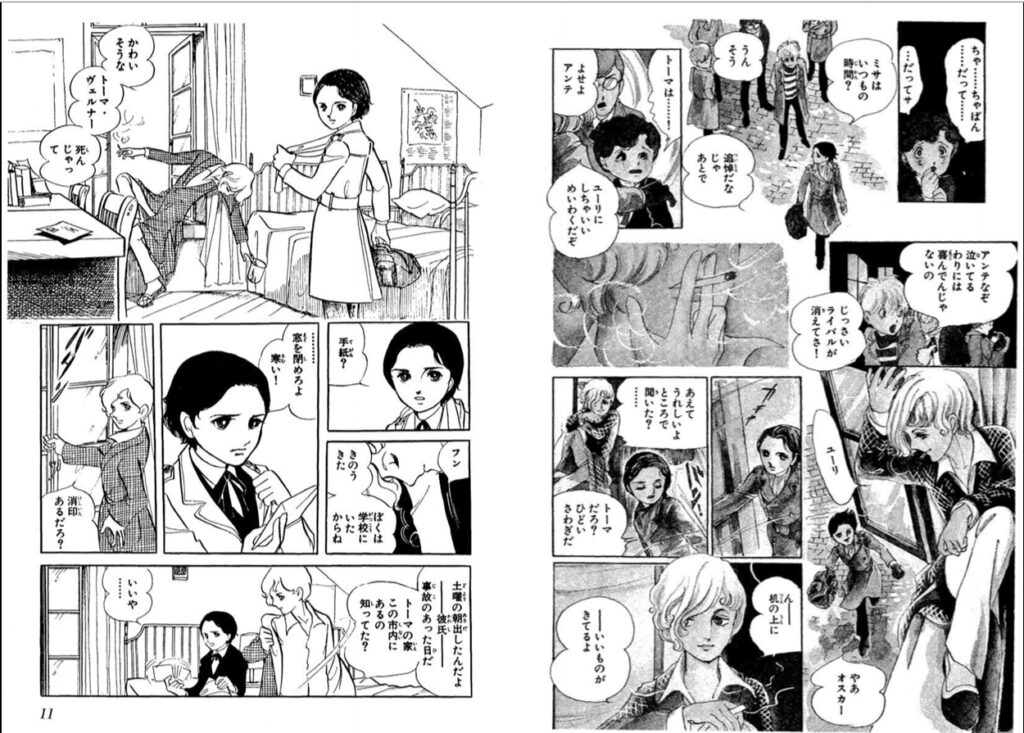

夕方の明るさはどうだったのか。ドイツなので日本より緯度が高い。だいたい夕方の3時か4時くらいの設定。春分を過ぎているので昼と夜の時間が同じ。だとしたら日はかなり傾いているかなと考えながら描いたシーン。

自分が経験した時間ならわかるけれど、こういう作品は想像で描くので、陽の傾きとか春分か秋分かということを考えながら、こんなふうに見えるのではないか、もう少し部屋が薄暗くなっているのではないかと。気圧の変動によってとか。結構人間は日照時間とかの影響されることが大きいんじゃないか。

光は影をつくるから描いていておもしろい。

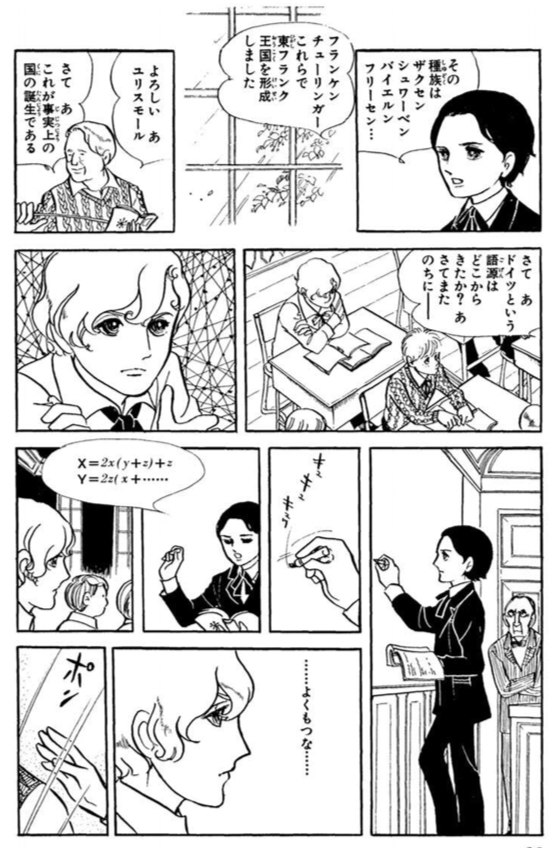

出生

ユーリのバックグラウンドはお母さんがドイツ人、お父さんはギリシャ人という設定。これは社会科か何かの時間でドイツ民族の元になったのはこういう人たちでした、と地域の名前(ザクセン、シュワーベン、バイエルン、フリーセン、フランケン、チューリンガー)をあげていくシーン。単なる授業の一環として出てくるが、ユーリが何にこだわっているのか、の伏線になっている。

ユーリはいわゆるハーフなので、生粋のドイツ人のおばあさんにいまいましく思われている。そのことをユーリはエーリクに理解させようとドイツの国の元になった民族の中に自分の父は含まれていなかったと話す。その六つの民族というのは前に授業で淡々と答えた民族のこと。ユーリはお父さんがギリシャ人でおばあさんに嫌われていても、自分はちゃんとドイツ人になるんだと思って生きてきた。

天候

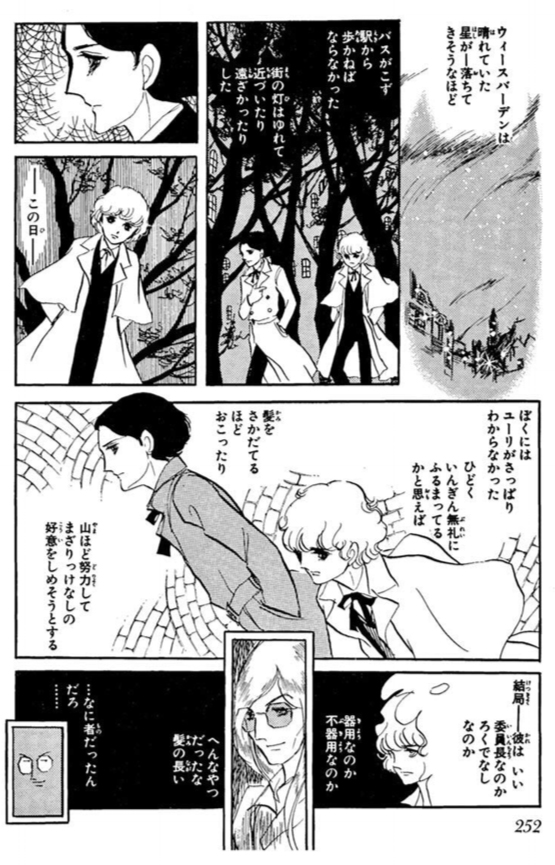

ユーリとエーリクが学校を離れて、学校に戻る旅をしているところ。フランクフルトに着くと雨が降っていたので雨宿りをしている。列車が事故で遅れているため今日は学校に帰れない、ユーリが自分のうちに泊まった方がいいと言う。ウィースバーデンにあって、ここから1時間くらいのところにあるからとエーリクを誘っている。

ウィースバーデンは晴れていた。駅からユリスモールの家に向かって歩いているところ。

ユリスモールの家に泊まる。夜中にエーリクは亡くなったお母さんのことを思い出して、ユリスモールの部屋に泣きながら転がり込んでしまう。そのとき、雨が降っているのを見て、ユリスモールが「フランクフルトの雨だ。追いついてきた」と言う。このセリフを書きたくて、フランクフルトに雨を降らしたところがある。後でよくよく考えてみると「しまった、逆だった」。ウィースバーデンはフランクフルトより西にある。東にある街を考えなくてはならないのに、路線上ちょうどいいところにウィースバーデンがあったので、そこにしてしまった。だからこの雨は追いついてきたのではなくて、またウィースバーデンの方からやってきた。「フランクフルトの雨が追いついてきた」ってちょっとカッコいいでしょう?(笑)

※ウィースバーデンはフランクフルトの西にある。日本では天気は西から東へ移動するが、ドイツも偏西風が西から東へ吹いているため、やはり西から東へ移動する傾向がある。

※※シュロッターベッツはハイデルベルグとカールスルーエの間のどこか、ライン川の近くにあるという設定。

列車

ロンドンのヴィクトリア駅からブライトンに向かう列車がある。ブライトンに5ヶ月ほど留学していた時期に何度かこの電車に乗った。この列車がおもしろくて、一つ一つのコンパートメントにドアがついてる。思い出してこんなだったかなと思って描いたのだけれど、これを描いたら読者から「これは何とか線の何とかいう列車ですね?」という指摘がきた。電車オタクすごい!びっくりした。

その当時はドアが外側に、プラットフォームに向かって開く。駅に「開くドアにご注意」という張り紙がしてある。今はドアは外に開くようになってなくて左右に開くようになっている。外に開くと立っている人にぶち当たる。コンパートメントは差し向かいだが、これは差し向かいでドアがある、馬車の構造からきているのではないか。このタイプは随分と構造が複雑だったが今でも走っているらしい。

「ポーの一族 春の夢」の最後の方のシーンでアングルシー島を走っている鉄道が出てくる。イギリスに住んでいる友達がいたので確認したが、列車の外観まではわかるけれど内装がわからない。だからこの内装はWikipediaから“こんなふうに椅子があるのではないか”と想像した。

乗り物を描くとき、必ず調べるが、際限がないのでごまかしたりはしている。銃とか戦闘機とか列車とか、メカニックのものは男性はすごく詳しい。鉄道会社のこだわりもものすごくある。

マザーグースの歌

イギリスに行く前にマザーグースについての新書が出ていたので買って読んでいったら、おもしろいなと思った。イギリスに行ったら童話や詩のコーナーにたくさんマザーグースの本が出ていて、それもおもしろかった。日本の童歌みたいなもの。詩がかわいい。

※ここでマザーグースのWikipediaのページがうつされる

イギリスは小説や童話にマザーグースの歌が引用されている。マザーグースの歌自体は古くからあるもの。自分が小学校や幼稚園の頃歌った歌にもマザーグースの歌があったりした。「きらきら星」「テン・リトル・インディアンズ」「ロンドン橋落ちた」「ハンプティ・ダンプティ」「メリーさんの羊」など。600~1000種類ある。歌一つにお話が一つ出来そうだなと思う。

(前述の)本を読んで、小学校の頃習った歌が統計的にこういう数字があったのかとわかって、すごくおもしろかった。

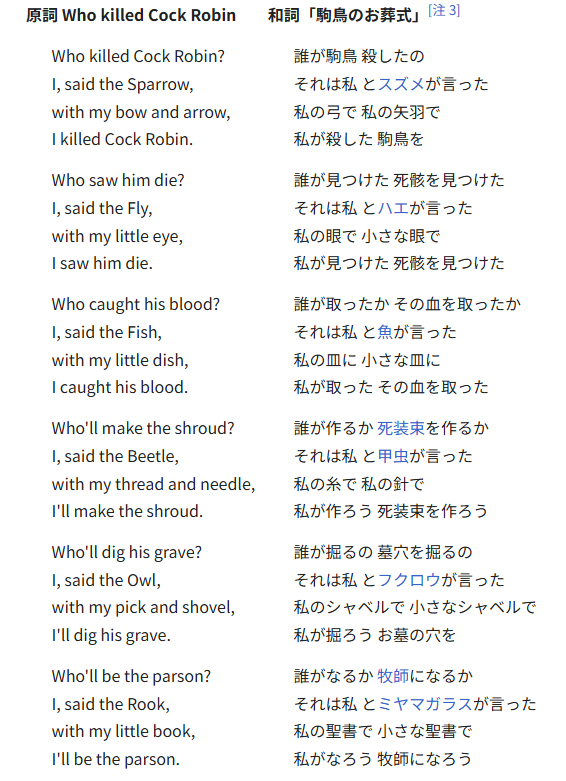

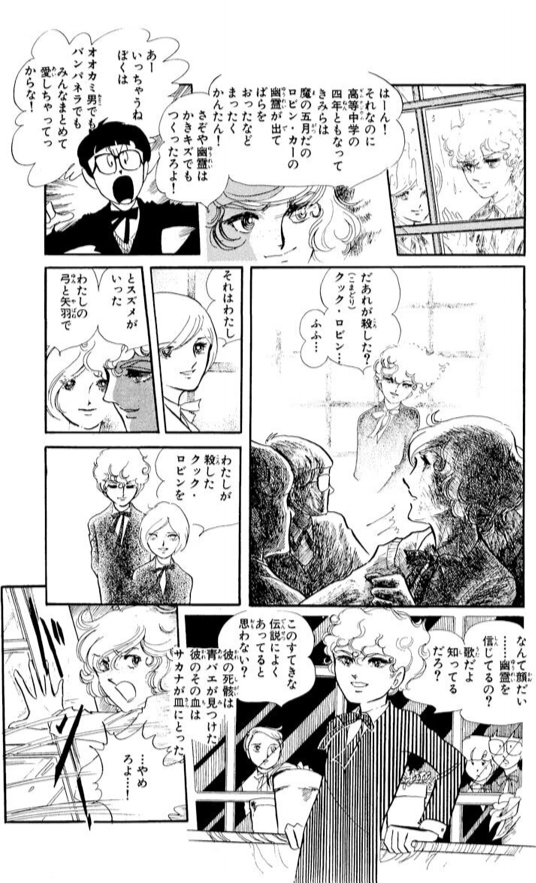

すごく長い歌で、死んだコマドリのためにいろんな鳥たちが集まってくる。もともとの歌がつくられたきっかけは当時の王様が殺された、それが元になっているのではないかという説もあるけれど、昔のことだからよくわからない。でもこの歌は本当にスズメが出てきたりカラスが出てきたりして、コマドリのお葬式はどうしようか、葬式の手順が延々語られるところがすごくおもしろい。

最初に見たときにメチャクチャおもしろい歌だなと思った。鳥たちがみんなで集まって葬式をする。お別れの言葉を述べたり、かがり火をもってきたり。鳥たちが集まってと書いてあるけれど、人間のお葬式の手順をずっと書いているのがおもしろいし、鳥に変えたのもおもしろい。とてもユニークな歌だなと思った。

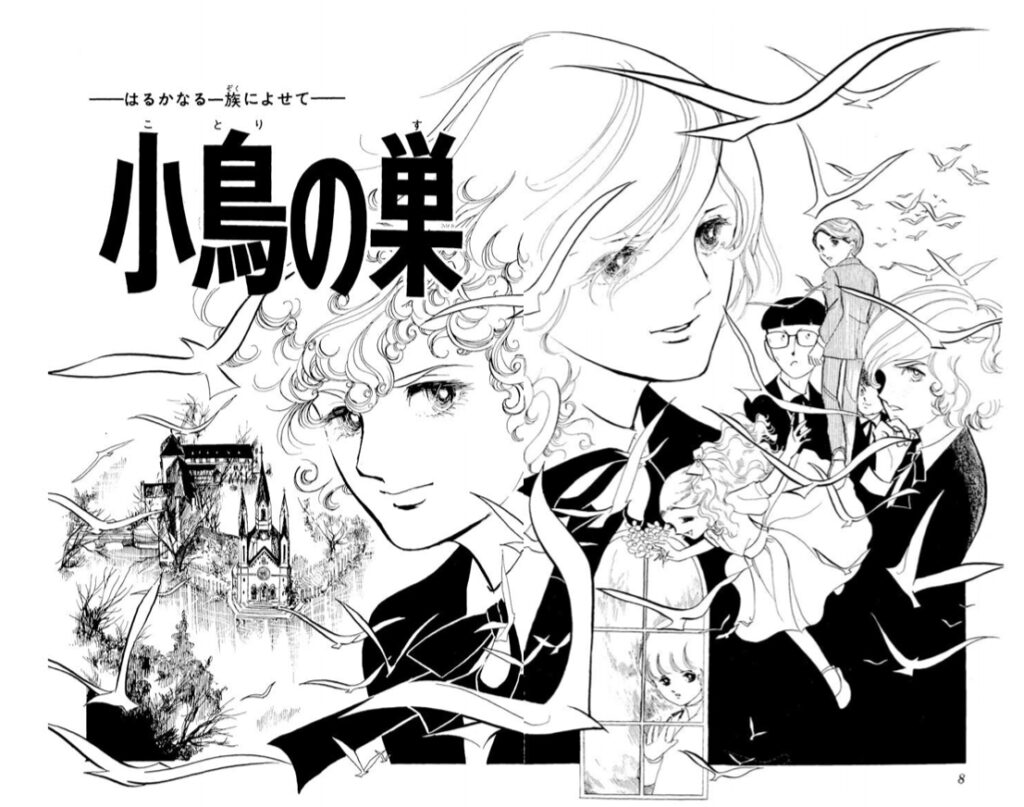

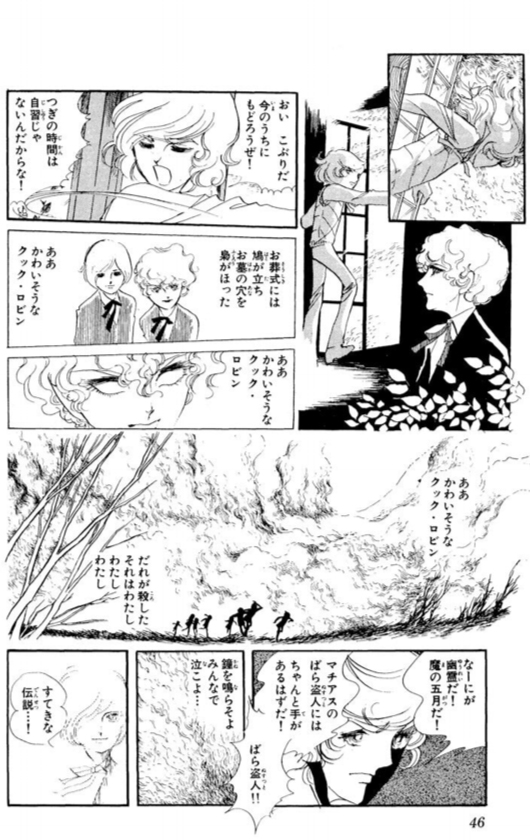

ドイツの寄宿舎の話。タイトルから「小鳥の巣」で、クックロビンの影響を受けたタイトルになっている。生徒たちが小鳥みたいに見えるというのと、学校はそれを集合させた巣みたいだというのが合わせてある。

歌が「誰が殺したクックロビン」だったので、物語はロビン・カーという少年が窓から落ちて死ぬところから始めた。これはキリアンの記憶だけれど。落ちたのは誰?というのでお話が始まる。おもしろい歌に導かれたというか役に立ったというか、ありがたかった。

日本語のWikipediaのページに「本当は“クックロビン”ではなく“コックロビン”が正しい」と書いてあって、本当にすみません。萩尾望都が書いたから“クックロビン”が定着してしまって、その上に魔夜峰央が「クックロビン音頭」をつくって、益々、コックロビンがクックロビンになってしまったと。困りましたね。

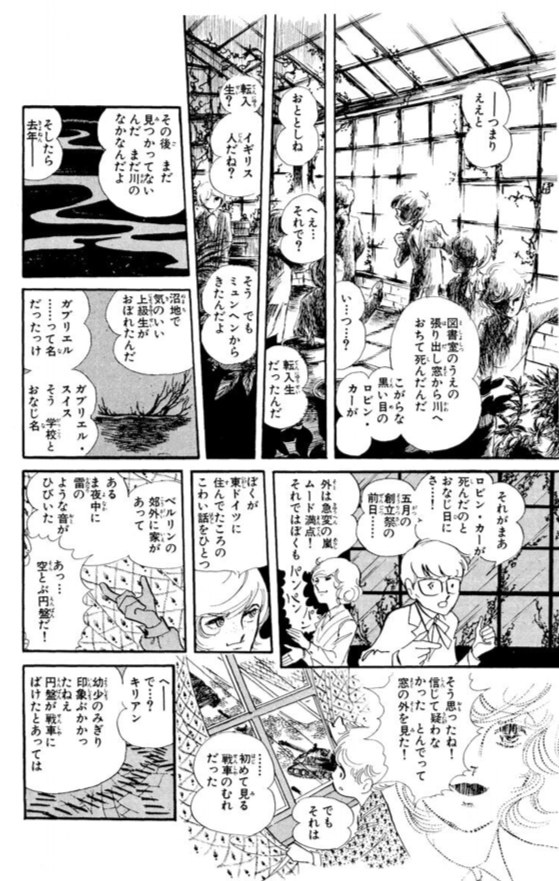

何年か前に死んでしまったロビン・カーのたたりがあるんじゃないか、遺体も見つかってないし、どうなったかわからない、という話を子供たちが温室でしている。何故温室かというと、外で遊んでいたら急に雨(ヒョウ)が降り出した。狭い室内に閉じ込められて、ちょっと不気味な話をしている。そんなのウソだというのと、そうかもしれないぜ、という話を少年らしくやっている。

転校生のエドガーが死んだ少年が「ロビン」だったので、「誰が殺したクックロビン」という歌をふっと歌い出す。考えてみれば、英語の歌です。みんなドイツ人なのに(笑)。みんなわかった、ということにしましょう。

誰が殺したのかということはわからない。でも罪悪感にかられている人がここに二人いる。エドガーとキリアン。だからここで何度も「かわいそうなクックロビン」と繰り返している。

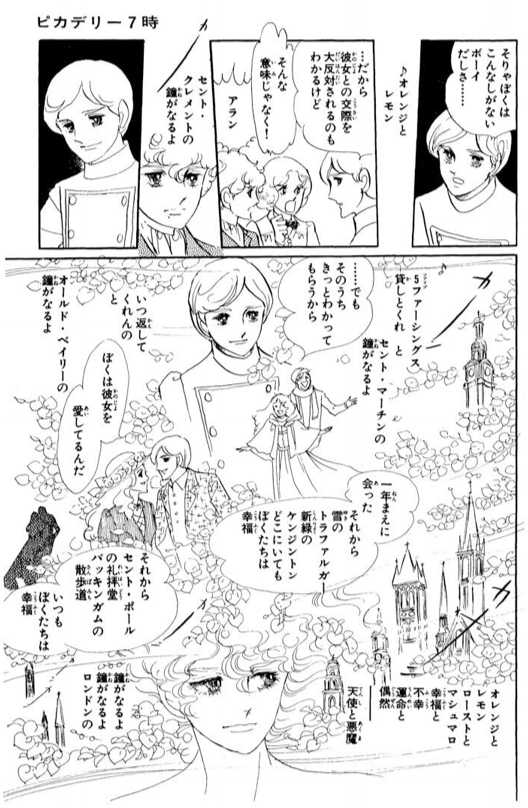

オレンジとレモンの紅茶。この紅茶の名前は“セントクレメントのレモンティー”。この歌を読んだとき、何故“教会の鐘が鳴っている”という歌なのにオレンジとレモンなんだろうと疑問だった。ずっとわからなかったけれど、最近はすぐに調べられる。

セントクレメントの教会はテムズ川の川岸に建っている。教会の近くの港でオレンジとレモンといった柑橘類を荷揚げしていて、そこからロンドンの街中に販売していた。オレンジ・レモンティーがセント・クレメンテという名前で売り出されている。

でもよく調べたら、セントクレメンテの教会がもうひとつある。どっちも「うちが“オレンジとレモン”の教会だ」と主張している。

この歌は最初に「お前に5ファージング貸してるよね」と言っている。5ファーディングとはだいたい100円~200円だから1食分くらいのお金。「いつ返してくれるんだ?」「金持ちになったら返すよ」という会話になっている。最後がおもしろい。「首切り役人がやってきて、首をちょん切るぞ」。

「ポーの一族 ピカデリー七時」にマザーグースのこの「オレンジとレモン」が出てくる。教会もちょこちょこ出てくる。

教会、描けるかなと思ったら、たまたまその時もっていたイギリスの旅行案内記にロンドンの教会が出ていた。オレンジとレモンの歌とかぶっている教会もずいぶん見つかったので、これで行こうと思った。

これ(Wikipediaのページ)は「オレンジとレモン」のトータル的な歌になっているけれど、この時は「オレンジとレモン」の意味がわからなかったので、オレンジとレモンといろいろ対比するような言葉を合わせて描こうと。「首をちょん切られる」という言葉は、ここに入れたらちょっとインパクトが強すぎるなと思って外してしまった。

ラストシーン。この物語はロンドンが舞台になるし、というので、最後にまたおいた。

質疑応答

Q:「トーマの心臓」に出てくるヨハンナ・スピリッツのパイについて

A:あれはドイツで一回食べたことがあった。名前を知らなかったので隣にいたハンサムな青年に聞いたら「それはヨハンナ・スピリッツのパイだよ」と答えられた。北海道に行ったときに、ささやななえ子さんに、北の方の果物にヨハンナ・スピリッツはあるかと聞いたら「ある」と。

日本では違う名前で「グーズベリ」(※セイヨウスグリ)と言うのだけれど、ささやさんが「うちの庭になるよ」と言うので見に行った。実は夏の初めなので青かったけれど、赤くなる。

ヨハンナ・スピリッツという名前の作家がいる(※注:日本での表記はヨハンナ・シュピリ。「アルプスの少女ハイジ」の作者)。彼女がパイから名前をつけたのか、またはパイの方が作家の名前をとったのかはわからない。

Q:この前渋谷で「半・分解展」という展覧会があったのをご存じですか?興味がありそうな展覧会だった。

A:清水玲子先生と観に行きました。素晴らしかった。当時の服がマネキンに着せてたくさん飾ってあって、しかも小さい。1800年代の服なのだけれど、人は私たちと比べてだいたいと10センチから15センチ身長が低かったと言われた。それで全体的に、ちょっとこぶりにお洋服がつくってあった。

そのちょっと前に小学館の編集さんに「エドガーの身長何センチですか?」と聞かれて「よくわからないけど、165センチにしちゃえ」と答えたけれど、これを聞いてちょっとのっぽ過ぎたなと。だからエドガーの身長は165センチのマイナス15センチで150センチ。時代によって伸びたり縮んだり‥。すみません、本当にアバウトなことばかりで。

「マンガ表現の後ろにあるこだわり」をテーマにした今回、まだまだ題材があったのだけれど、次回にとっておこうとというお話になったとのことで、次回が楽しみです。萩尾先生ありがとうございました。