日時:2025年9月20日(土)14:00~15:30

会場:日本芸術院会館(東京都台東区上野公園1-30)

公式サイト:https://shosoin-the-show.jp/tokyo/

「正倉院 THE SHOW」東京展の開幕を記念し、萩尾先生が聞き手になって、飯田剛彦宮内庁正倉院事務所長に正倉院と正倉院宝物について語っていただくイベント。200名限定でe-plusで売り出したチケットは即日完売でした。

何故このイベントに萩尾先生が聞き手で呼ばれたのだろう?と思ったのですが、会場が日本芸術院会館であることから、先生が2024年に日本芸術院会員になられたせいだろうと推察しました。でも、単にこの展覧会の会場が上野の森美術館で、その隣に立っているから?上野の森美術館でイベントがあるときは日本芸術院がバックアップするのが定石なのでしょうか?

日本芸術院会館は日本芸術院の会議や式典、所蔵美術品の一般公開や特別講演会等でも利用される場所だそうですが、今回、萩尾ファンが集まったせいか女性が圧倒的に多く、開演前は女子トイレが長蛇の列でした。そして一部で壊れてしまって水浸しだったそうです。そのせいかどうかは不明ですが、開演が少し遅れました。

正倉院事務所長のお話はとてもわかりやすく、大学受験日本史レベルの知識しかなくてもかなり理解できましたが、聞き漏らしたところもあるので全体の内容の一部になります。以下レポートは授業のノートのような気持ちで見てください。いつものようにメモと記憶から書いていますのでもし間違いがあったら修正します。お問い合わせフォームからご指摘ください。よろしくお願いします。

セッション1 正倉院のものがたりのはじまり

○萩尾先生:正倉院の建物はいつ建てられたのか?

○事務所長:8世紀中頃で聖武天皇の御代。奈良平城京の時代だが、記録としては残っておらず、確かなことはわからない。

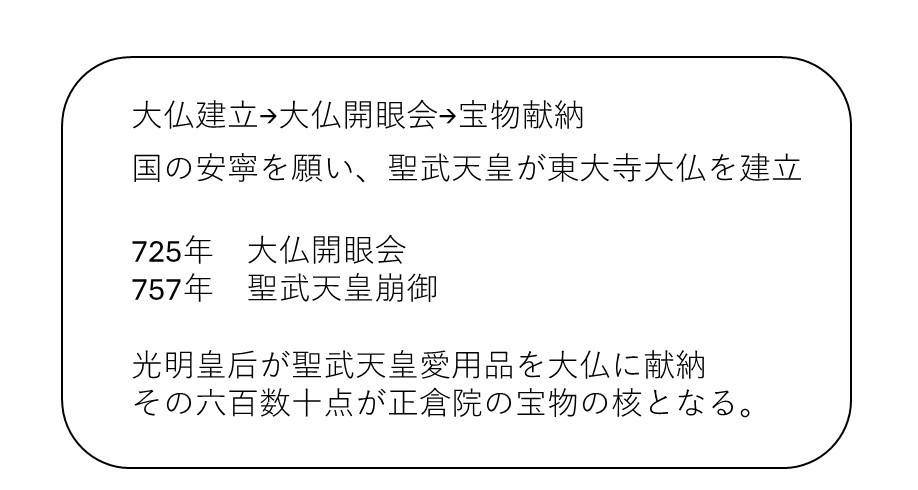

聖武天皇は奈良の大仏を建立され、大仏開眼会という儀式を開かれた。この際に様々な儀式の道具が大量に出た、これを保管しておく場所が必要になった。大仏開眼会の前後には正倉院は建っていたのだろうと思われる。

聖武天皇の時代は天変地異や疫病・飢饉など様々な困難があり、聖武天皇は一生懸命政治を行っていたけれど、多分どこかで「これ以上は自分では出来ない」という限界を感じていたのだろう。そこで助けてもらおうとしたのが、東大寺の大仏「盧舎那仏」。宇宙そのものの仏様、すべてはここに集約されるスーパースター。盧舎那仏がいろいろなところに時空を超えて現れて、我々人民を救ってくれるという思想がある。聖武天皇はそれを取り入れて、まずは大仏をつくることにした。大仏をつくるにあたっては人民をいっぱい参画させることによって、その功徳をもって、やがては大仏の世界に行くということを考えている。

○萩尾先生:聖武天皇と光明皇后の関係性は?

○事務所長:聖武天皇は天武天皇につながる正統な後継者。光明皇后は藤原不比等の娘。幼なじみで同じ歳。叔母と甥の関係。16歳の七夕の日に結ばれたということがわかっている。ロマンチックな話なんだけど、バリバリの政略結婚。藤原氏が天皇家と結びついて国家を運営していくための結婚。政略結婚だからといって愛がないわけではなく、非常に深い愛で結ばれていた。

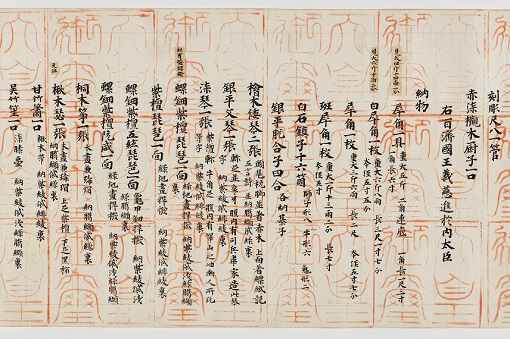

「国家珍宝帳」正倉院宝物を献納したリスト。ここの最後に「触目崩摧」と記してあって、光明皇后が聖武天皇の遺品に昔が思い出されて目に触れるだけで悲しみで心が砕けてしまうという深い愛を示している。いったん献納した後に、光明皇后が聖武天皇から贈られた結納の品を取り出している。

○萩尾先生:聖武天皇は生まれてすぐお母さんがご病気で亡くされているので、お寂しかったのではないでしょうか?それを光明皇后が支えてがんばってきた。お互いに大切な方だったのではないかと思う。

○萩尾先生:正倉院には蔵がたくさんあったと聞いているが、これしか残っていないのか、他のはどこに行ってしまったのか。

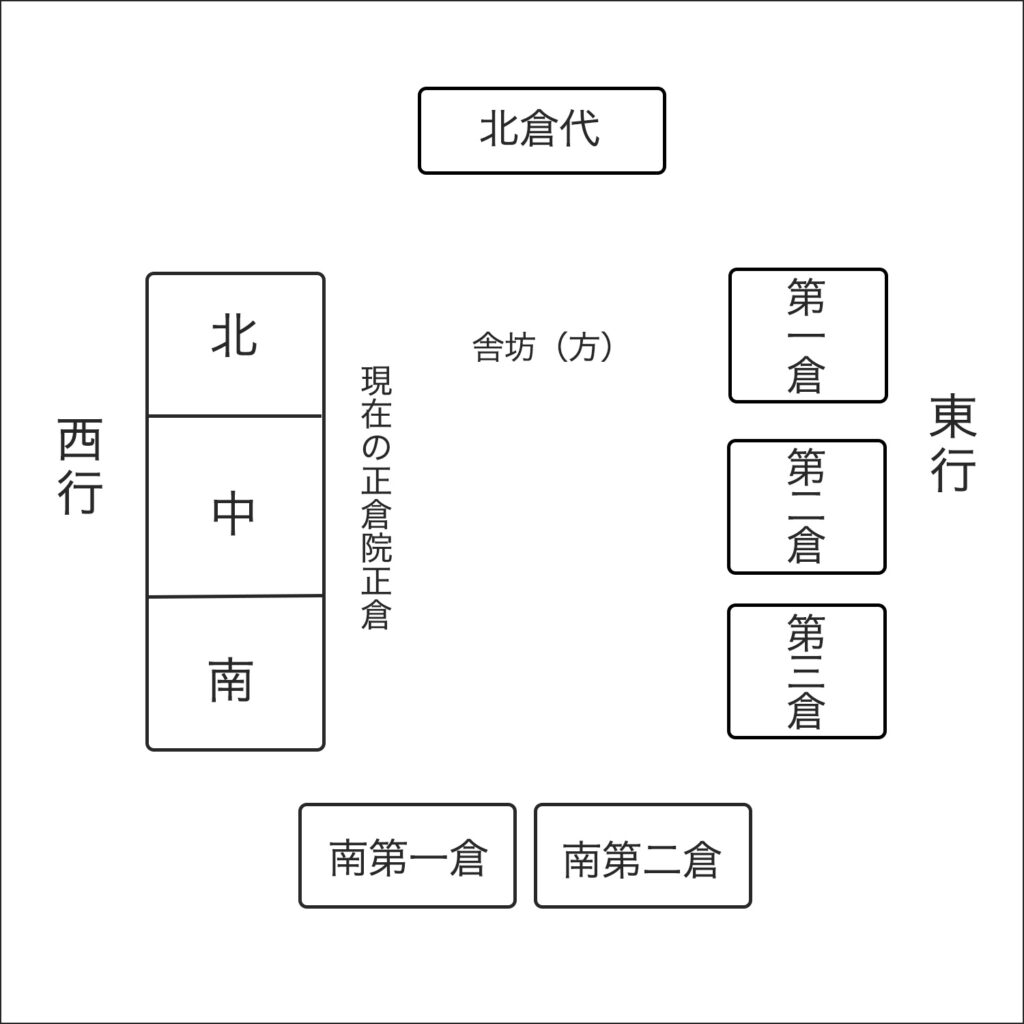

○事務所長:正倉=重要な蔵、という意味。普通に使われていた言葉だった。正倉他の寺院や地方の役所にもあったけれど、すべてなくなっていて、現在は東大寺のかつての正倉院にあった1棟のみが残っている。

これは礎石建ちの建物で、その上に束柱という40本の直径60cmの柱を建てて、その上に校木という三角形の台を積んで壁にしている。屋根が非常に重くて200トンある。この重さは負担であると同時に安定性を与えるもの。発掘調査は行っていないが文献資料を読み解くと、西の倉のほか東の倉が三つあって。現在の正倉院の南方にも2棟ほどあったと。他の倉は現在の正倉院に匹敵するような規模の倉ではない。台風で倒れてしまったというような記録もある。大きな風が吹くと、安定性が低いと壊れてしまう。平安時代の末には他の倉はなくなって、これが唯一残っている。それだけ大規模な建物であり、聖武天皇の遺品を収めているということで特別厳重に守られてきたという人的な要素もあった。

○萩尾先生:宝物はリスト(国宝珍宝帳)でずっと皆さんでチェックしていたのでしょうか?

○事務所長:平安時代末くらいまではおおよそ中身のチェックは行われていた。やがてあまり取り出さなくなると、ほとんど倉を開けなくなっていた。開封に勅がかかっているので開けないということになってくると、長いときは100年くらい開けない。開けなかったことが宝物の保存にとってはよかった。取り出したりなくなったり、人間が介在するとそういうことが起こる。

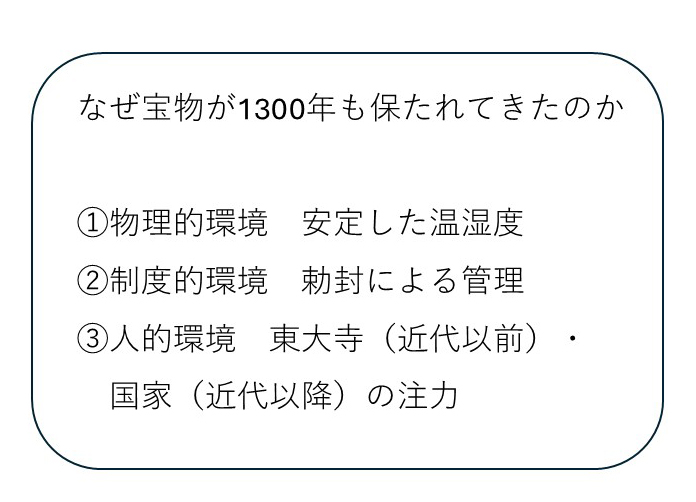

1300年も保たれてきたのはいくつかの要因があって、一つには物理的な環境。安定した温湿度環境が保たれてきた。かつては「校倉呼吸説」というのが盛んに言われていた。三角形の形状はなぜかと言うのを説明する際に、湿度が高くなると材木が隙間を膨らんで塞いでしまうので湿った空気が入ってこない、乾燥してくると縮まって間に隙間が空いて乾いたいい空気が入ってくるので、ああいう形をしているし、宝物は守られてきたのだと説明されてきた。が、よくよく調べて見ると、こんなことは全くのウソで。そんな柔軟に伸び縮みする木はない。

環境を守っていたのは、校倉でたくさん木材が使われていることと、宝物は辛櫃(からひつ)という箱の中に入れてあったこと。宝物の周辺の温湿度環境が安定していたことが要因。校倉の壁と辛櫃の二重のバリヤによって宝物は守られていた。

※注:このとき辛櫃の写真がスライドであがっていたのですが、どの辛櫃だったか失念しました。こちらだったか‥?。覚えている方教えてください。萩尾先生がそれをご覧になって「デザインも素敵ですね。ルイ・ヴィトンのよう」とおっしゃっていました。

②の制度的環境というのは勅封(ちょくふう)で守られていたこと。勅封というのは天皇陛下の許可がないと開け閉めできない。管理者も含めて恣意的な利用とか処分とかまったく認められない。

「海老錠」は伊勢海老の形をしているのでこの名前になった。麻縄をぐるぐる巻きにして、ここに天皇陛下から寄せられた書を巻く。開けるためにこれを解くと、再び戻すことができない。

※淳仁天皇の宸筆がスライドに出ています。こちらのサイトにありました。リンク貼らせていただきます。「ちょっと奈良まで行ってきます2」2021.5.19

施薬院から「桂心」という薬がなくなって買うところがないので取り出したいという申請に淳仁天皇が許可のサインを書いている(「宜」)。天皇が直接書面にサインをするというのは非常に希有なこと。奈良時代から行われていた。

これは現在も続いている。現在は校倉の中には宝物は入っていない。戦後、法隆寺の壁画が焼けたりして、宝物を火災から守るために耐震耐火の鉄筋コンクリート造りの倉庫に移そうということになり、昭和37年竣工の西宝庫という倉庫に入れ、封がかかっている。

倉庫の中には六つ部屋がある。鉄の扉の中に海老錠がかかっている扉がある。この封印を開封して、中に入って、お清めをする。

海老錠の麻縄の中に竹の皮があって、その中に天皇陛下からサインをいただいた紙が入を入れる。これを東京からもってきた勅使の侍従さんが、確かにこの中に納めましたよということで、自分で封をして、最後に上から墨をつけて完成。この錠がかかっている間は正倉院事務所の職員も中のものはまったくタッチできない。秋の2ヶ月間だけこれを開いて、宝物の点検や調査が行われる。古代からこういうシステムが続いていることは本当にすごいこと。

「正倉院 THE SHOW」展覧会会場には復元した扉に海老錠がついている。この海老錠は本物。現在校倉には何も入っていないので、持ってくることが可能になった。もっと大きく「本物です」と書かないと。

※注:「開封の儀」の写真がスライドに出ます。「開封の儀」の動画は本展で流れています。下記の動画だと思います。https://shosoin-ten.jp/articles/detail/000099.html

https://www.youtube.com/watch?v=N4YwHTQM8b8&t=145s

中の書面を侍従さんと正倉院事務所長で確認しているところ。あんまり大きく開かないで二人だけでチラっと見ている。

③の人的環境というのは人々がしっかりと守ってきたというのは大きい。皇室の存在が連綿と続いていることがあってのことだが、それを守っている人がいないとできない。

明治時代までは東大寺のものだったから東大寺が管理していた。東大寺にとっては聖武天皇は創建した本人だから、聖武天皇への想いが非常に強く、正倉院宝物は何としても守ろうという意思がある。近代になっても、今上陛下に安心していていただけるようにと思っている。いつも陛下のことを想いながら宝物を扱っている。東大寺と宮内庁正倉院事務所の我々では少し見ている方向は違うけれど、今上陛下、また聖武天皇への想いを生かしながら今後とも宝物の管理にあたっていく。

○萩尾先生:システマティックなものと皆さんの想いが絡んて宝物は受け継がれてきたんですね。東大寺が立っているところは山の上の方で、周辺もとてもいい環境。聖武天皇は大仏を建てるときにも、この場所が良いと思われたのでしょう。あちらの方には皇子様のお墓もあったと思います。

○事務所長:立地という意味では周辺環境も良い。聖武天皇の皇子、王(※注:名前が正式にはわからない・基王とも呼ばれる)のお墓というかお堂が東大寺のもとになって、そこから大きく発展していった。

宮廷の規定で、宝庫は高くて乾燥したところに建てろというものがあって、まさにそれにのっとった環境に建てられた。実際に下に入ってみると、風の通りがものすごくよい。ジメジメしていなくて、良い環境にある。

セッション2 正倉院宝物の魅力

○萩尾先生:どのくらいの量の宝物があるのか?それが全部、聖武天皇の時代に集まってきたものなのか?すべて聖武天皇の財産だったのか?

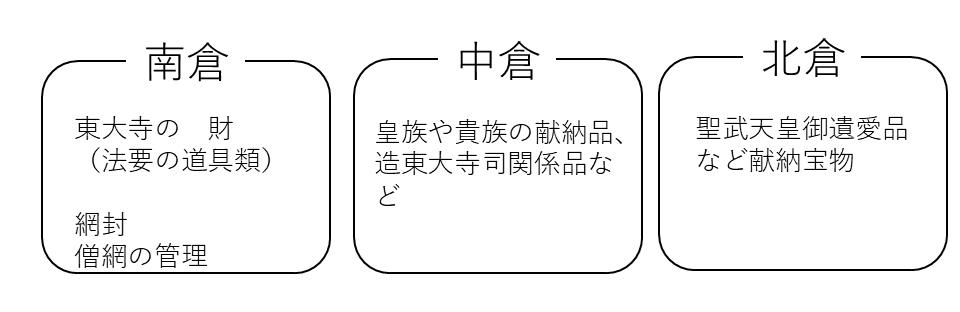

○事務所長:厳密に言うとそうではない。正倉院には約9000件と言われる宝物がある。つくられた時代はだいたい奈良時代のものであるとわかっているが、正倉院に入っているものがすべて聖武天皇の御愛用品というわけではない。国家珍宝帳というリストに書かれているものが献納された品である。献納された品は、すべて北倉という向かって右手の倉に入っている。北倉には勅封がかけられて、奈良時代から極めて厳密に守られている。

これ以外にも東大寺の法要などで使われた道具などが正倉院には収められていて、これは向かって左側の南倉という倉に収められている。綱封(ごうふう)管理だった。僧網(そうごう)というお坊さんを管理する役所があり、そこが管理している倉だった。中倉は皇族や貴族が献納したものや、造東大寺司(ぞうとうだいじし)という東大寺を造るための役所で使われていた様々な品があり、平安時代のものもある。

正倉院宝物すべてが聖武時代の品でもなく、天皇が使っておられた第一級のものから、ほぼ庶民に近いような人々が使っていたものまで幅広いものが残されている。

他の管理体制のものも含んでいるが、ほぼ一体の形で運用されていたところもあり、正倉院に入ったが故に残ったものもある。

●国家珍宝帳について

756年、光明皇后が聖武天皇愛用の品々を大仏に献納した際の目録。聖武天皇という存在を表すのに端的なものが納められている。献納は何回か行われて、5通残っているが、その筆頭のものが「国家珍宝帳」という通称で呼ばれている。その時に献納された品は660点以上。全長は14.7メートルもある。

これがなかったら、あれはいったいどういうふうに呼ばれていたのかはわからない。リストの存在は非常に大きい。これは「螺鈿紫檀五絃琵琶」の説明にしてはごく簡略なもの。ものによってはものすごく細かいこと書かれているものもある。例えば、天武天皇の時代から伝えられた簞笥(※注:赤漆文欟木御厨子のことかな‥?)のことが細かく書かれている。

正倉院は明治時代に至るまではほとんど開けることがなかったから、これがどれか、ということはあまりよくわかってなかった。明治時代に、これを基に、これに当たるものはどれか、ということを一つ一つ照合していって、これは北倉宝物として然るべきだ、これはそれ以外だというのをもう1度再分類していった。

○萩尾先生:聖武天皇の時代のものをまとめているのかと思っていたら、その後の時代のものもあるのですね。

○事務所長:ほぼ奈良時代のものだけれど、いろいろなお堂の名前が書いてある宝物があった。917年に東大寺の講堂と三面僧坊というお坊さんが生活するための建物が焼けてしまった。それに伴っていろいろなものが失われた。いろいろな場所で貴重なものを管理しているとセキュリティ上よくない。東大寺の中でも綱封蔵というのは数が限られていてセキュリティレベルが高いので、いろんなところにあったものをいったん集約する。羂索院という法華堂に付属する蔵に集められた。また正倉院の南倉も綱封だったのでそこにも集められた。30年くらい経つと羂索院がへたってきたので、セキュリティレベルの高い正倉院南倉に集まってきた。また12世紀頃になると、後から入ったものでも必要なものは勅封倉に入れようということで、献納宝物でなくても価値の高いものはこの中に入っていく。

その後、朝廷が京都に移動したため東大寺は朝廷と離れてしまったので、朝廷に対するアピールポイントが必要になった。東大寺は古代の偉大な天皇である聖武天皇が建てたお寺であるということをアピールポイントにした。東大寺の重要性を訴えていく上で非常に貴重なものが残っているというのがポイント。(東大寺にとって宝物を保管していくことは)実利的な面もあった。

○萩尾先生:いろいろな宝物がさまざまな国からやってきて正倉院に入れられたものが多いと聞いた。グローバルに世界と交流があったんですね。遣隋使とか遣唐使しか知らなかったのだけれど。

○事務所長:正倉院の宝物は世界各地からシルクロード等を通って集まってきた。当時の中国が世界帝国であって、その交易網を駆使して、中国に集まってきたものをもらってくる。日本からは中国に行って絹製品や素材に近いものを献納する。唐の方はものすごいいいものを下賜してくれる。そうしたものが正倉院宝物の中心になっていく。

●「平螺鈿背円鏡(へいらでんはいきょう)」

例えば「平螺鈿背円鏡」はアフガニスタンのラピスラズリ、南洋海域の夜光貝やタイマイ、イラン産のトルコ石、ミャンマーの琥珀といった世界各地のものが交易のセンターである中国に集まってきている。

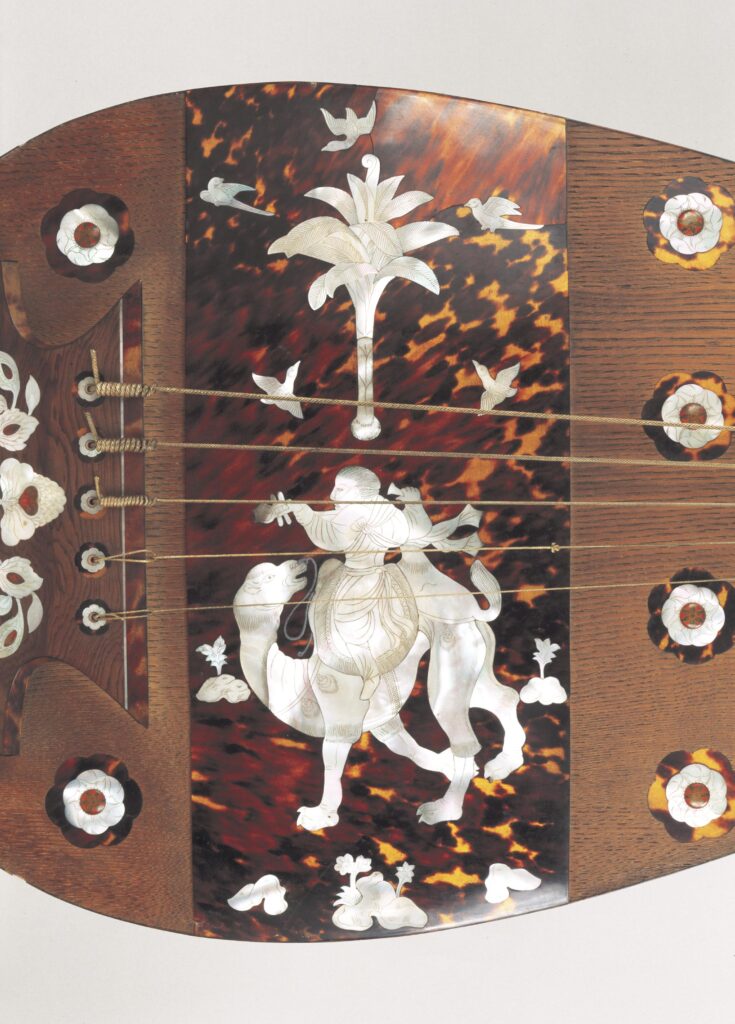

●「螺鈿紫檀五絃琵琶(らでんしたんのごげんびわ)」

○萩尾先生:「螺鈿紫檀五絃琵琶」はデザインも素晴らしいし、裏に描いてある模様も素晴らしい。

○事務所長:表は椰子の木と駱駝に乗って琵琶をもつ人。おそらく中国の工房でつくったのだろう。素材も様々なものが使われている。裏に豪華な「宝相華(ほうそうげ)」という想像上の花が描かれている。

現在一般的に通用しているのは四弦の琵琶。五弦の琵琶はまったくルーツが違う。四弦の琵琶はイランの方からやってきたもの。五弦の琵琶はインドが由来。さまざまな遺跡の壁画に描かれているものを見ると、インドから敦煌などいろいろなところを通って中国の周辺にわたってきたのではないかと。

弦は絹糸でつくられている。弦は消耗品で、絹糸はやがて切れてしまうので、切れた残りのものは正倉院宝物にある。現在つくられたものは明治時代に信奉されたもの。古代の弦を見ると、すごく細い糸だった。日本の絹糸はもともと細いものだったが、明治時代のものは太い糸になっている。明治時代以降、絹は繊維製品で日本の主産業となったため、外国産の蚕と掛け合わせてより生産性の高い糸をつくっていったため、糸も太くなった。

そのため日本産の絹糸がどんどん廃れていったが、宮中では日本の原産である小石丸という蚕が育てられていた。それやめた方がいいのではという声もあったけれど、小さくてかわいい繭なので残された。正倉院の宝物の復元や修復に使うときは古い糸なので、この残されていた繭からの絹糸を使っていた。この絹糸は弦としての性能が非常に高い。

※注:皇后御親蚕(こうごうごしんさん):皇居で蚕が飼われていた。歴代皇后陛下が養蚕を行っていた。

●「紅牙撥鏤尺(こうげばちるのしゃく)」

○萩尾先生:「紅牙撥鏤尺(こうげばちるのしゃく)」についているお花がとてもきれいですが、目盛りもないし、何に使ったのでしょうか?

○事務所長:「唐六典」に毎年二月二日に「撥鏤尺」を中国の皇帝に献上し、皇帝から臣下に下賜されるという儀式があったと記されている。皇帝が様々な尺位を司るという意味もあり、それを下賜することで「しっかり規格にのっとった仕事しなさいよ」ということを言う儀式だった。

これには特殊な技法が使われている。象牙を染めるために「臙脂」という動物由来の染料がつかわれている。象牙はなかなか染まらない。何回も煮ては冷やしてを繰り返したりして何とか染み込ませる。その染料を削って白を出して文様をつくる。彫刻の技術の巧拙が大きくかかわってくる。「緑牙撥鏤尺」(りょくげばちるのしゃく)これも様々な“ぼかし”の技術を使っている。これだけの技術のものはなかなかない。早い段階で「撥鏤」の技術はなくなってしまった。正倉院のものを手がかりに、昭和になってから復元された。

この儀式が行われていた形跡は日本にはない。おそらく遣唐使が皇帝に賜られたものを持って帰ってきたのだろう。

●「瑠璃坏」(るりのつき、るりのさかづき)

○萩尾先生:「瑠璃坏」の色はどうやって出したのか?何に使っていたのか?

○事務所長:ガラスに色をつけているのは金属の銅やコバルト。何に使っていたのかは、いろいろなことが考えられる、当時の唐で葡萄酒が飲まれていたという唐詩も書かれていて、その中に「夜光杯」という文言も出てきている。緑石の杯という解釈もあるが、もしかしたらこういうガラスのコップかもしれない。

中国には似たようなものは多くはないけれど残っている。西安のハカソンというところに、まわりに丸い文様の杯が出土している。7世紀のもの。ガラスの部分はシルクロードを通って西方から伝えられたものだが、中国で台座をつけている。

●「伎楽面」(ぎがくめん)

正倉院には「伎楽面」が171面残っている。7世紀中国で行われていた仮面劇のお面。劇は仏教の思想をわかりやすいように民に伝えるために行われている。大仏開眼会などの余興として行われてる。様々な表情のお面が残っている。非常に技術的に高いものから、地方のお祭りで使われていたような素朴なお面まである。形式は様々。

本展では五絃琵琶、尺八、横笛、鉄の方響といった楽器の音を聴くことができる。戦後、楽器の特別調査が行われ、宝物の音がどういうものか、実際に鳴らしてみて録音したもの。

●正倉院や宝物の魅力は?

○萩尾先生:1300年前からの贈り物が継承されて、今ここで見たり知ったり聴いたり触ったりすることができる。保存する技術のおかげで、これから100年後の人も見たり聴いたりすることができる。時間の中を通ってすべてのことが遠くからやってきて未来につながっている。過去の歴史は未来に対するメッセージではないかと思う。素晴らしいものを受け継がれて、大変幸福だなと思います。

○事務所長:正倉院宝物がないとわからないことがあるので、大変感謝している。聖武天皇が我々を救うために残したものが、こうやってつながったことによって今も貴重な品が見られる。これを調べることによって、いろいろなことがわかるのはかけがえのないことだ。制限をかけながら大切なものなので守っていかないと。今わからなくても将来わかるかもしれない。そのためにも大切に保管していかないといけない。

正倉院の宝物は工芸品なのでそれ自体の文化財的な価値が高いので簡単に扱えなくなる。なので、映像に残して自由に見られるようにしていこうと。普通に肉眼では見えないようなところもご覧になることで宝物の魅力にもっと気付いていただきたい。

●最後に

○萩尾先生:このような貴重な場に呼んでいただき、どうもありがとうございました。楽しく、興味あるお話をたくさん聞くことができました。直に専門家の方から、こういった画像を通じて説明していただくと、ちゃんと残ります。どうもありがとうございました。

○事務所長:正倉院宝物は国のもので皇室のものだったりするので敷居が高く感じられることもあるかもしれませんが、これだけ宝物に関心をもっていただき、質問をいただいたのはありがたいと思います。是非、作品でも使ってみてください。