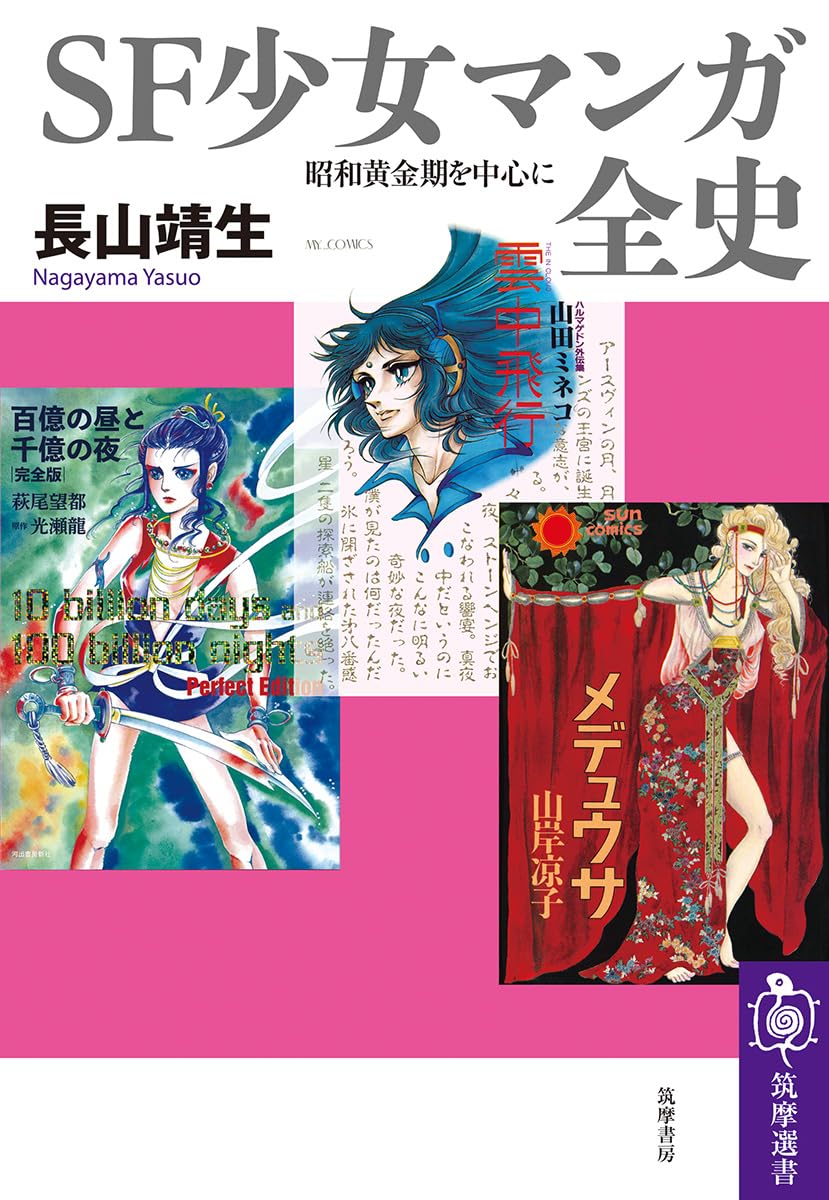

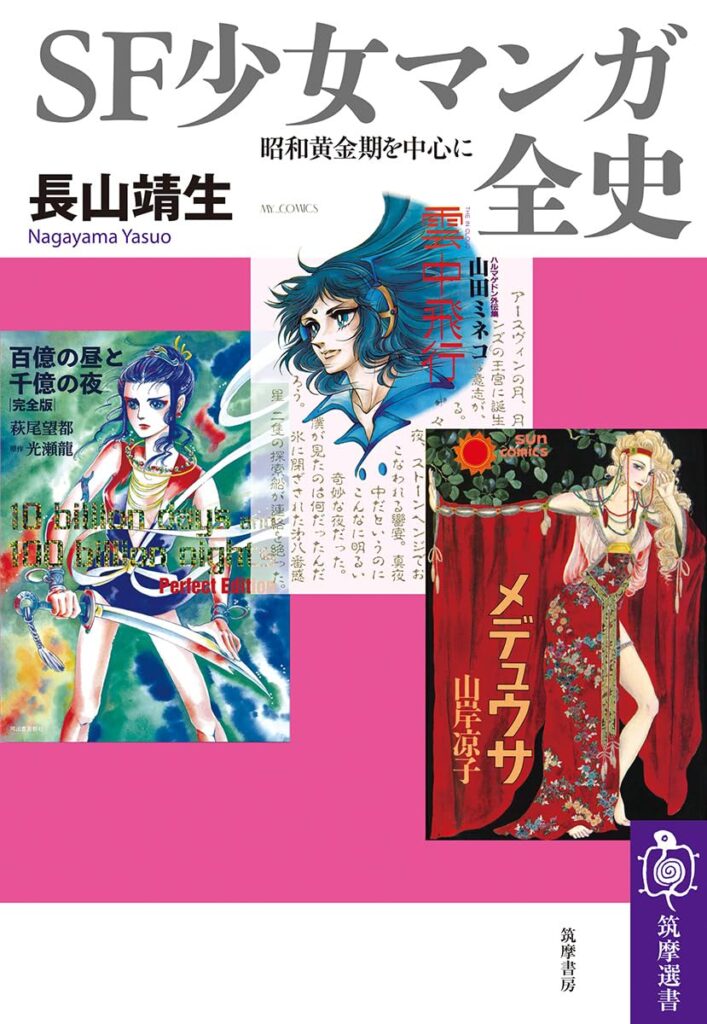

「SF少女マンガ全史―昭和黄金期を中心に」は『S-Fマガジン』で「SFのある文学誌」を連載されている評論家、長山靖生さんの著書です。この本は2024年3月15日に刊行されています。ご紹介が遅くなり申し訳ありません。

内容は1970年代中頃~80年代の少女マンガのSF黄金期を中心にした少女マンガ通史です。この時期、SFマンガを描いた作家も作品も非常に多いのですが、できるだけ多く網羅しようという勢いです。欠けているものもあるのかもしれませんが、大量な作家の名前が登場します。

その中でも最も多いのが萩尾望都作品です。全5章のうち1章を丸々つぎ込み、全377ページ中100ページが費やされています。そこで萩尾先生のSF作品がほぼすべて触れられています。中心となるのは初期短編、「11人いる!」から「スターレッド」「百億の昼と千億の夜」「銀の三角」あたりですが、「マージナル」「あぶない丘の家」「海のアリア」「バルバラ異界」、最近の「山へ行く」シリーズまで丹念に追っています。また、「ポーの一族」も最初のものはファンタジーですが、最近の「青のパンドラ」あたりは萩尾先生が意図的にSF色を濃くしてらっしゃるのでこちらも言及。SFの専門家ならではの視点での指摘が多く、私なぞ「銀の三角」は未だよくわかっていないところもあるので、「なるほど、そういう意味か」と教えられたところもありました。この内容と分量、萩尾ファンなら読んで損はないと思います。

残り4章は萩尾先生以外の作品なのですが、多くの漫画家さんの中でも、特に佐藤史生先生のお話が気になりました。生前、同じSFの仲間として直接ご存じだったのだと思います。他の作家は当然のように全部名前だけですし、佐藤史生さんのこともずっと「佐藤」と書いているのに、どうしても直接本人とのお話になったところで「佐藤さん」と書かれていて。著者の意図的なものだと思いますが、読んでいる方もふっと肩の力がぬけたような気がしました。

細かいところ、たくさん書きたいのですが、時間がなくて、申し訳ないです。せめてとネットには細かいところまで上がっていない目次を全文掲載します。どれだけ多くの作家が取り上げられているか、わかると思います。

長山靖生著「SF少女マンガ全史―昭和黄金期を中心に」

筑摩書房 2024.3.15(筑摩選書)ISBN978-4-480-01794-9

目次

はじめに――SF少女マンガ黄金期伝説

第1章 SF少女マンガ概史分かりやすさと独自な表現のはざまで

1 マンガ表現はどうやって生まれたか

マンガの起源、SFマンガのはじまり/物語マンガ誕生の周辺→アニメーション、大衆少年雑誌/漫符の発明と物語性の進展/マンガのライバル――口絵、少女小説、投稿欄、絵物語

2 少女マンガの揺籃期

戦後少女マンガ草創期――「悲しい物語」の底にあったジェンダー/ラブロマンスへのクッションとしての異性装ロマンス/少女雑誌から少女マンガ誌へ―SF少女マンガをはじめた男たち/戦前から活躍していた上田トシコ

3 少女にSFは分からない?

水野英子も西谷祥子もSFを描いていた/里中満智子と美内すずえ――王道マンガ家もSF好き/エンタメ性が高すぎて――細川智栄子、西谷祥子/戦後世代のSF・幻想指向

4 SFブームと少女マンガ

SF映画の影響?――短編SFじわじわ浸透/SF隆盛への最初の予兆/潮目が変わった七五年、ブーム到来の七七年/『少年少女SFマンガ競作大全集』と『マンガ奇想天外』/第二世代の活躍、新雑誌の創刊

5 女性SFは何を描くのか

SFファンタジーの豊穣と拡散/SF技法の普遍化と安定化/清水玲子――研ぎ澄まされた画風と怜悧な情熱/二一世紀SF少女マンガ――多様化する主題とフェミニズム

第2章 挑発する女性状理知結晶体

1 山岸凉子――抑圧と理知の先にあるもの

欲望と恐怖の源泉への探究/山岸ホラーにおける「弱い者」の煉獄/抑圧された欲望が生み出す怪物/狂気という「解放」/人類を飲み込む劫火へのまなざし/「妖精王」から「日出処の天子」へ――神話学を超えて

2 倉多江美――シュールで乾いた宇宙

ラブコメになり損ねてしまう醒めた曲者性/アッケラカンとした宇宙、乾き切った生命

3 佐藤史生――科学と神秘の背反する魅力

デビュー以前からの濃密なマンガ交流/初期の傑作「星の丘より」/自由意志の結果に責任を持つということ/「夢みる惑星」――恐竜のいる超古代人類文明世界/「ワン・ゼロ」――理知と超越への憧憬と不安

4 水樹和佳─王道SFロマンを求めて

受容と浸透の融和的世界観/言霊の助くる国ぞま幸くありこそ

5 「見えない壁」と「見える壁」を超えて

清原なつの――ロマンチックな知性/幻想にとらわれているのは誰か――佐々木淳子が問い続けたもの/樹なつみ―人間の暗黒面を見据えて

第3章 思考するファンタジー

1 少女マンガSFの詩人・山田ミネコ

「花の二四年組」の名付け親・山田ミネコ/カトリック・多岐にわたる読書・三日月会/貸本マンガ時代からのSF指向/山田ワールド――最終戦争と異世界ファンタジー

2 大島弓子――少女の心象はハラハラと舞い散る

ありのままの心象/異化される世界/放射能への危機意識――時にコミカルに、あるいはセンチメンタルに/「ロングロングケーキ」は大島版「ヴァルス」か

3 共同制作と見せ場主義のエンタメSF・竹宮恵子

竹宮恵子――初投稿前後のミステリ/「ハートあげます」――心臓移植か脳移植か?/見せ場(シーン)主義と共同制作の成功――「地球へ…」/アニメに向いていた竹宮マンガ/似て非なるマンガ絵とアニメ絵/光瀬龍原作への憧れと齟齬

4 少女感覚とSFファンタジー

坂田靖子――少女マンガを論じた高校生/「やおい」の語源と展開/星・月・ドラゴン――英国ファンタジーと稲垣足穂/前世ブームを巻き起こした日渡早紀――「ぼくの地球を守って」の魅力と危険のほほんとした表情に隠された強かな理知――川原泉

第4章 時を超える普遍を見つめて――萩尾望都の世界

1 SFは自由への目醒めをもたらす

SF愛読者としての萩尾望都/少女マンガでSFマインドを発揮するための工夫/デビュー以前の幻のSF作品「闇の中」「星とイモムシ」/デビュー前に完成されていた物語技法と構図マジック――「妖精」「サムが死んでいた」/「爆発会社」と「ポーチで少女が小犬と」――明るい未来と暗い世界/「11人いる!」幻の女性キャラクターとプレ「トーマの心臓」/「あそび玉」――美しい宇宙の孤独な魂/ミュータント――戦後世界の理想と暗部/SFブームに先駆けた「11人いる!」の成功/フロル――性の揺らぎと自己決定権/光瀬龍はなぜ「百億の昼と千億の夜」を萩尾望都に委ねたのか/原作とは異なる独自表現と光瀬の共鳴

2 萩尾SFの絵画論的・音楽論的宇宙観

「左ききのイザン」と「ヘルマロッド殺し」――小説家としての萩尾望都/「スター・レッド」――赤い惑星は人類をどう変えるのか/セイの孤独、宇宙の不穏/宇宙生命進化のふたつの道筋/多元的視覚の持つ絵画論的意味/「銀の三角」――超次元の音楽が響く世界で/宇宙の歪みを修正するということ/「銀の三角」の宇宙の形を想像する/宇宙に音楽が響くということ/時空に挑むタイムループ

3 多様な異世界生命体と性別の揺らぎ

「モザイク・ラセン」――異世界を舞台にしたオカルト・ロマン/一角獣種シリーズ――意思の疎通と愛のカタチ/「ハーバル・ビューティ」――周期的に革命が起きる星で/音楽をめぐる異種生命SF――「海のアリア」/「マージナル」――男だけの地球の衰微と再生/ドタバタで始まりシリアスに至る異色のSF「あぶない丘の家」シリーズ

4 危機から目を逸らさず、希望を捨てず

バルバラの夢はどこにつながっているのか/人肉食と火星生命、記憶の遺伝/「みんないっしょ」の世界には誰もいない/若返り、記憶の遺伝、世界のやり直し/物語構築/世界構造の秘密と秘跡/《ここではない★どこか》から震災後の祈りへ/「AWAY―アウェイ―」――約束のその先に/SFとしての再開「ポーの一族」、地母神が見え隠れする「青のパンドラ」/テラの意味するもの――その神話と史伝/壺に仮託される異世界

第5章 孤高不滅のマイナーポエットたち

1 岡田史子――その花がどこから来たのか私たちはまだ知らない

なぜ米沢嘉博の《戦後マンガ史》三部作に岡田史子がいないのか/なぜ彼女は『COM』を目指したか/岡田史子デビュー秘話/岡田史子と萩尾望都喫茶店「コボタン」という空間/少年愛の先駆者――岡田史子/ラウラの幻影、花咲く少年/花咲く乙女のようなフラワー・ボーイ/復帰を熱望した萩尾望都、しみじみする江口寿史、私信で批判した竹宮恵子

2 内田善美――圧倒的画力が創り出すファンタジー世界

神話・ノスタルジア・少女マンガ/日常のファンタジーと過ぎ去った時間/夢みるものと、夢みられるもの

3 高野文子――絶対危険神業

機関銃のような言葉と死の軽さ/「田辺のつる」の姿をだれが“みて”いるのか/在りし日の戦後日本の「希望」と「健気」/「奥村さんのお茄子』はもうひとつの『20世紀少年』である

あとがき

主要参考文献